GERMAN COURSES

MA Students and other students from abroad might be interested in our German courses, please check our website here.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS:

IMPORTANT ANNOUNCEMENT for Bachelor Students American Studies

We have updated the adminstrative process for the Optional Modules.

Please make yourself familiar with those changes and the new procedure here!

Any previous agreements made with Prof. Herzogenrath will still remain in effect!

BOOK CLUB Summer Semester 2024 - Come read American literature with us!

PDF see here

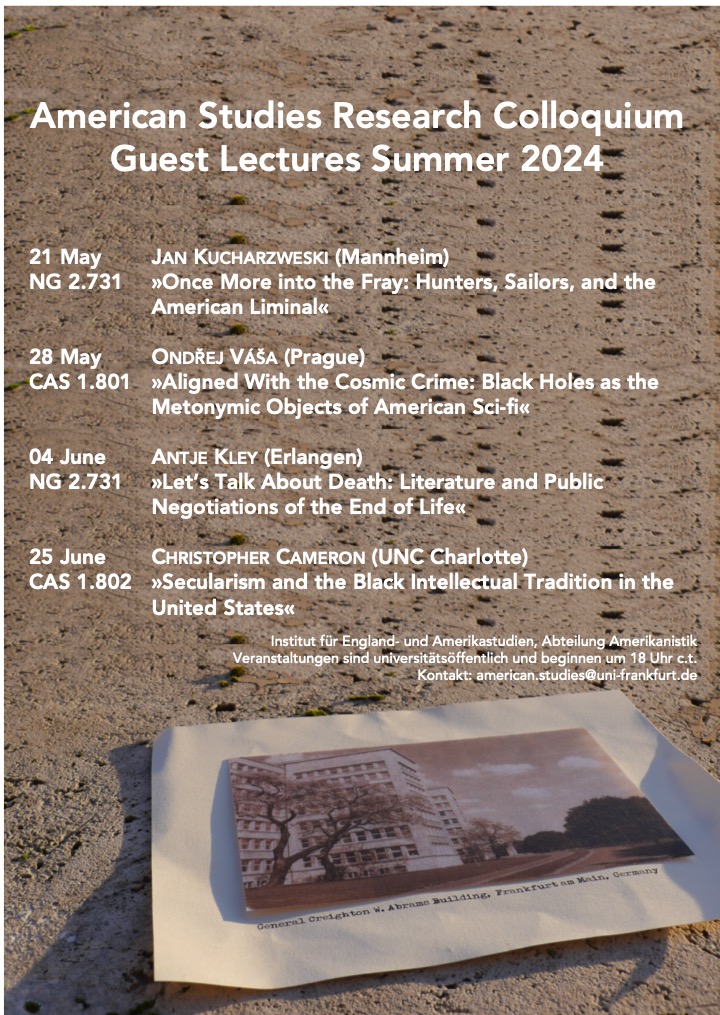

American Studies Research Colloquium Summer 2024

21.05.2024 Guest Lecture, NG 2.731: Jan Kucharzweski (Mannheim), “Once More into the Fray: Hunters, Sailors, and the American Liminal”

28.05.2024 Guest Lecture, CAS 1.801: Ondrej Vaša (Prag), “Aligned With the Cosmic Crime: Black Holes as the Metonymic Objects of American Sci-fi”

04.06.2024 Guest Lecture, NG 2.731: Antje Kley (Erlangen): “Let’s Talk About Death: Literature and Public Negotiations of the End of Life”

25.06.2024 Guest Lecture, CAS 1.802: Christopher Cameron (UNC Charlotte), “Secularism and the Black Intellectual Tradition in the United States”

PDF see here

Why should I get a master’s degree in American Studies at Goethe-University?

| INFORMATIONAL EVENT January 31, 2024 10 a.m. – 12 p.m. Seminarhaus - SH 0.105 Poster see here |

|

Fully Booked - Come read American Literature with us!

Winter Semester 2023/24

SAVE the DATE:

16.01.2024 Tim Lanzendörfer: Rebecca F. Kuang, Yellowface

Link to PDF see here.

Was heißt ›Demokratische Lebensform‹?

Democratic Vistas Lecture Series

Mo., 4.12.2023 19 Uhr - Johannes Völz Evangelikalismus in den USA: Lebensformen zwischen Demokratie und Autoritarismus

Pdf see here

For further info

https://www.forschungskolleg-humanwissenschaften.de/index.php/projects/dv-lecture-series

Student Contributors Wanted!

Write for the Adapting Lovecraft website

https://adaptinglovecraft.com/

Write about Reading / Playing / Watching / Listening to H.P. Lovecraft Adaptations

We’re looking for student contributors to the Adapting Lovecraft website. Adapting Lovecraft is

dedicated to medial adaptations of H.P. Lovecraft’s fiction: we’re interested in TV, film, music,

podcast, videogames, analog games, and pretty much all other medial forms, and seek to establish an

archive of work on the breadth of Lovecraft adaptation, including in languages other than English.

Tied to Medial Afterlives of H.P. Lovecraft: Comic, Film, TV, Podcast, Games (Palgrave Macmillan,

2023), Adapting Lovecraft seeks to broaden the book’s perspective from purely scholarly work to

include more voices.

the pdf see here

If you are interested in participating in this project, feel free to contact us at

tlanzend@em.uni-frankfurt.de

We can supply access to Lovecraft-related media of various kinds and in different languages and are also happy to entertain your own ideas, if you have them.

MA Students in American Studies can get credit as part of the Academic Training module if the appropriate requirements are fulfilled; credit points

The Master's Program in American Studies

https://american-studies-frankfurt.de/

NEW NEW NEW NEW NEW - Please check out our NEW WEBSITE:

GERMAN COURSES

MA Students and other students from abroad might be interested in our German courses, please check our website here.

2023

Was heißt ›Demokratische Lebensform‹?

Democratic Vistas Lecture Series

Mo., 4.12.2023 19 Uhr - Johannes Völz Evangelikalismus in den USA: Lebensformen zwischen Demokratie und Autoritarismus

Pdf see here

For further info

https://www.forschungskolleg-humanwissenschaften.de/index.php/projects/dv-lecture-series

American Studies Research Colloquium Winter 2023/24

|

05.12.23 - Rizvana Bradley (UC Berkeley), “Dark Media and the Death-Work of |

|

14.11.23 - Michael Jonik (University Sussex), “Biohistory and American |

21.-23.09.23

International Graduate Conference THE AESTHETICS OF DEMOCRATIC LIFE-FORMS

https://contrust.uni-frankfurt.de/files/2023/09/2023_09_21-23_Democratic-Life-Forms-Flyer-final.pdf

21.-22.09.23

International Conference: "Dead or Alive? The Current State of Zombie Studies"

For more information, please visit https://zombieconference.wordpress.com

23.-25.06.2023

The Black Power Movement and the Contested Nature of American Democracy

Funded by the Gerda Henkel Foundation (2022-2025)

Public Humanities, Public Literary Studies

A Conversation Series – Season 2

PDF see here

American Studies Research Colloquium Summer Term 2023

"After the Political, Aesthetic Affiliation" - Brian Price, PhD Cinema Studies Institute University of Toronto

Tuesday, April 25, 6-8p.m., c.t. Casino Cas 1.811

Poster (pdf) see here

"Why Write? Literature and Political Agency: A Few Comments" - Prof.-Dr. Pierre-Héli Monot

Tuesday, May 23, 6-8p.m., c.t. Casino Cas 1.811

PDF see here

"Speculative Realismt & Metafication: Jennifer Egan's Utopian Fantasies" - Ramon Saldívar, PhD Stanford University

Tuesday, June 6, 6-8p.m., c.t. Casino Cas 1.811

PDF see here

"Get Out; Or, How to Read a Sunken Form" - Eugenie Brinkema , PhD, MIT

Tuesday, July 4, 6-8p.m., c.t. Casino Cas 1.811

PDF see here

Fully Booked - American Literature at Goethe-University

9.5. Cameron Seglias - John Fante‘s Ask the Dust (1939)

Poster (pdf) see here

Research Colloquium Wintersemester 22/23:

07.02. Brad Evans & Chantal Meza: The Art Apocalypse

https://thephilosophicalsalon.com/author/bradchantal/

24.01. Elif König: Forms of Conflict: Agonistic Aesthetics in the American Naturalist Novel

17.01. Adrian Ivakhiv TBA

Fully Booked - American Literature at Goethe-University

10.01. Book Club Ursula K. LeGuin: The Dispossessed (Marlon Lieber)

2022

THE AFFECTIVE LOGIC OF POPULISM

02.-03.12.2022

Link here to program flyer

Research Colloquium Wintersemester 22/23:

25.10. Gordon Hutner: Budd Schulberg’s World War

08.11. Anna Liashuk: Ukraine – Positive Future Framing in Times of Uncertainty and War

29.11. Tom Hart. Drawing (On) History. Cartoons and Historiographic Metafiction (workshop)

ZOOM ONLY!

Fully Booked - American Literature at Goethe-University

15.11.2022 Kyle Baker: Nat Turner (Tim Lanzendörfer

(The PDF see here)

Tue, Feb 1, 18-20: Fully Booked -

our book club, on Sinclair Lewis's novel Babbitt, which turns 100 this year. Introduced by Johannes Völz and special guest Jan Wilm.

Here is an interesting reflection on the novel and its maker, by Robert Gottlieb, in the NYT:

2023https://www.nytimes.com/2021/12/31/books/review/sinclair-lewis-babbitt-main-street.html

The Flyer (PDF) see here.

MA Master-Studiengang:

Informational Event

Tue, 1 February 2022 - 2 p.m. – 4 p.m. via Zoom

The Poster (PDF) see here.

In Transit|ion: Frankfurt Lectures in Literary and Cultural Studies

28.01.2022

Afropessimism A Reading & Conversation with Frank B. Wilderson III

Poster (PDF) see here.

Public Humanities, Public Literary Studies A Conversation Series

25.01.2022

Harvey Teres (Syracuse University) “Going Public: The Humanities and Tikkun Olam (‘Repairing the World’)”

The Poster (pdf) see here.

Hybrid Lunch Talk

25.01.2022

Alison Nordström (Cambridge, USA)“Thinking about New Topographics from 1975 to the Present”

The Poster (PDF) see here.

American Studies Research Colloquium Guest Lectures Winter 2021/22

(PDF see here)

2021

14.12.2021

DEVIN ZUBER (Graduate Theological Union, Berkeley):

»Walking, Talking Mount Tam: Esoteric Cartographies in the San Francisco Renaissance«

The poster (pdf) see here.

Public Humanities, Public Literary Studies A Conversation Series:

14.12.2021

Alan Liu (Stanford University/4Humanities)

“Research-based Humanities Advocacy: 4Humanities.org and the WhatEvery1Says Project”

07. 12.2021

Paula Clemente Vega (Open Library for the Humanities)

“The Open Library of Humanities: a Sustainable Scholar-led Model for OA without Publication Fees”

The poster (pdf) with further information see here.

30. 11.2021

Holger Droessler (Worcester Polytechnic Institute)

presents his new book

»Coconut Colonialism: Workers and the Globalization of Samoa« (Harvard University Press)

Hier die PDF.

23.11.2021

FULLY BOOKED

Peggy Preciado introduced us to Carmen Maria Machado and her story collection _Her Body and Other Parties_ (2017). PDF see here

The Machado Book-Club Links you find here.

16.11.2021

KATHLEEN FITZPATRICK (Michigan State University)

»Generous Thinking and Sustainable Scholarly Communities«

The poster see here (pdf)

12.11.2021

Violence, Race and Self-Defense in Urban America (Workshop)

You can access the workshop programe here!

Mittwoch, 03.11.2021

7 p.m. (CET), 2 p.m. (ET) - Zoom meeting

Artur Runge-Metzger (European Commission)

»The EU’s International Climate Policy and Transatlantic Relations«

Poster see here (pdf)

Tuesday, 2.11. at 18:00 c.t. (see Poster below)

RUSS CASTRONOVO (Wisconsin-Madison)

»American Insecurity and the Origins of Vulnerability: Some

Propositions and Axioms«

The poster you find here (pdf)

InTransition: Touch of the Divine: A Reading & Conversation with Yann Martel

Moderator: Pavan Malreddy

15 July 2021, Thursday ZOOM/ 17-18:30 hrs. CET

The Pdf of the Poster see here.

Diskussionsreihe: POPULISMUS – KULTUR – KAMPF

1. Juli, 8. Juli und 13. Juli 2021

Ein Höhepunkt der Bürger-Universität

im Sommersemester ist die dreiteilige

Hauptveranstaltung „Populismus

– Kampf – Kultur“ des Instituts

für England- und Amerikastudien der Goethe-

Universität in Kooperation mit anderen Einrichtungen.

Organisiert von Studierenden des M.A. American Studies und Prof. Johannes Völz.

Informationen unter https://www.buerger.uni-frankfurt.de/

hier der Bericht im UniReport 4-2021

Auf dem Podium

Stéphane Dion

Kanadischer Politikwissenschaftler, Soziologe und Politiker; seit 2017 Kanadischer Botschafter in Deutschland und Sonerbeauftragter für die Europäische Union und Europa; ehemaliger Außenminister Kanadas

Anne-Marie Slaughter

Professorin em. für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen, Princeton University; geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Denkfabrik »New America«; ehemalige Direktorin des Planungsstabs im US-amerikanischen Außenministerium unter Hillary Clinton

Moderation: Gunther Hellmann

Professor für Politikwissenschaft, Goethe-Universität Frankfurt am Main; Goethe-Fellow am Forschungskolleg Humanwissenschaften Bad Homburg, Leiter des Frankfurter Forschungsprojektes »Multilateralismus weiter denken«

Über die Diskussion (in englischer Sprache)

Das globale Wiedererstarken von Renationalisierungstendenzen und der Aufstieg autoritärerer Regime setzen das klassische »atlantische« Verständnis von internationaler Zusammenarbeit unter Druck. Autoritäre Regime wie China treffen mit ihrer Kritik an der regelbasieren multilateralen Ordnung, die wesentlich mit den Demokratien des Westens verbunden ist, vermehrt auf Resonanz und Nachahmer. Dabei wird die Kritik durch die vermeintlichen Erfolge Chinas im Bereich der Pandemiebekämpfung und der dynamischen Wachstumsraten zusätzlich befeuert.

Die Neuausrichtung US-amerikanischer Außenpolitik in der Biden-Administration im Allgemeinen und Pläne für eine »Koalition der Demokratien« bilden den Hintergrund für eine Podiumsdiskussion, die die mittel- und langfristigen Auswirkungen aktueller globaler Trends für die atlantischen Demokratien und die multilaterale Zusammenarbeit im globalen Kontext analysieren will.

Forschungsschwerpunkt »Democratic Vistas: Reflections on the Atlantic World«

Die Podiumsdiskussion ist die zweite öffentliche Veranstaltung des Forschungsschwerpunktes »Democratic Vistas. Reflections on the Atlantic World« am Forschungskolleg Humanwissenschaften, der von Johannes Völz und Gunther Hellmann geleitet wird. Er thematisiert aus verschiedenen Blickwinkeln und Disziplinen die Potentiale und die Grenzen der Atlantischen Kooperation im Hinblick auf die Zukunft der Demokratie.

Weitere Informationen (auf deutsch) über den Forschungsschwerpunkt »Democratic Vistas: Reflections on the Atlantic World« finden Sie hier.

Dagmar Westberg Lectures 2021

with Prof. Sianne Ngai (University of Chicago)

14., 15. + 17. 06.

poster see here and full details you find here

Fully Booked

04.05. Rieke Jordan - Carson McCullards's Ballad of the Bad Café (short story)

29.06. Tim Lanzendörfer - Charles Yu's Interior Chinatown

(Poster see here)

18.02.2021 - Democratic Vistas - Reflections on the Atlantic World

Neuer Forschungsschwerpunkt: Democratic Vistas - Reflections on the Atlantic World

»Today, ahead, though dimly yet, we see, in vistas, a copious, sane, gigantic offspring,« the poet and journalist Walt Whitman wrote in the opening paragraph of his 1871 essay Democratic Vistas. Democracy, Whitman contended, denoted a political and social order oriented to the future. It was an orientation that befitted the United States of America, a country without much of a past. What little of a past it did have was stained by slavery and four years of staggering bloodshed among its citizens. And yet, Whitman insisted, though discernible only dimly, American democracy promised to bring forth »gigantic offspring.« That promise, however, came at the price of peril: »The United States are destined either to surmount the gorgeous history of Feudalism, or else prove the most tremendous failure of time.« The nature of democracy, Whitman recognized, lies in its contingency. Democracies have no foundation but their own poetic self-making. They exist in a radically open future. Democracy is an experiment in the pursuit of freedom, equality, and happiness. Yet experiments, by necessity, can go wrong. The specter of tyranny is, and must remain, the underside of making and remaking the collective self." (the whole text see here)

Please find more information (in English) about the research focus »Democratic Vistas: Reflections on the Atlantic World« here.

Find the press release here.

Online-Podiumsdiskussion | Opening of the new research focus »Democratic Vistas«

Donnerstag, 18.02.2021

17:00 Uhr (Central European Time), Zoom meeting

Forschungskolleg Humanwissenschaften, Bad Homburg, und Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien

Online-Podiumsdiskussion | Opening of the new research focus »Democratic Vistas«

Masha Gessen (New York), Shalini Randeria (Wien), Sławomir Sierakowski (Warschau), Johannes Völz (Frankfurt a. M.)

»Democratic Vistas, Autocratic Specters: Must We Reinvent Democracy?«

For details see our flyer (PDF)

Participation

Please register by email at anmeldung@forschungskolleg-humanwissenschaften.de. We will send you the Zoom link a couple of days before the event.

Contact

Iris Helene Koban, managing director of the Forschungskolleg Humanwissenschaften (i.koban@forschungskolleg-humanwissenschaften.de)

15.02.2021 Informal Event - MA American Studies

American Studies faculty and program alumni introduce the master’s program and answer students’ questions.

“Great Again? Joe Bidens Amerika. Der Amerikanist Johannes Völz im Gespräch.”

Interview on President Biden's inauguration. Public radio station Hessischer Rundfunk, hr2, Der Tag. January 20, 2021. [mp3]

“Mob rules? Trump und der Sturm aufs Weiße Haus. Der Amerikanist Johannes Völz im Gespräch.”

Interview on the storming of the Captiol on Jan 6, 2021. Public radio station Hessischer Rundfunk, hr2, Der Tag. January 7, 2021. [mp3]

2020

03.12.2020, 18:00 Uhr - Webinar

Martin-Buber-Vorlesung in jüdischer Geistesgeschichte und Philosophie

Susannah Heschel (Dartmouth College) »Racism in America: The Past and Future of Black-Jewish Relations«

Die diesjährige Martin-Buber-Vorlesung in jüdischer Geistesgeschichte und Philosophie wird veranstaltet von der Martin Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie, Goethe-Universität Frankfurt, in Zusammenarbeit mit dem Institut für England- & Amerikastudien (IEAS), Goethe-Universität Frankfurt und dem Forschungskolleg Humanwissenschaften Bad Homburg

Influx & Efflux: Jane Bennett in Conversation - Panel and Q&A

Date and Time: Tue, November 3, 2020, 6:00 PM – 8:00 PM CET

Jane Bennett and panelists discuss human agency and nonhuman influences in her new book "Influx & Efflux", followed by a Q&A.

Join author Jane Bennett and panelists Kathy Ferguson (moderator), Emily A. Parker, Bernd Herzogenrath, Derek McCormack and Peter M. Coviello for a panel discussion and Q&A about Influx & Efflux and new ways to think about human agency in a world teeming with powerful nonhuman influences.

Aktuell zur Präsidentschaftswahl

“Verloren! Die Rhetorik von Sieg und Niederlage. Der Amerikanist Johannes Völz im Gespräch.”

Interview on the US Presidential elections 2020. Public radio station Hessischer Rundfunk, hr2, Der Tag. November 6, 2020. [mp3]

Das Zeitalter der Hyperpolitisierung: Die letzten vier Jahre haben gezeigt, dass Politik und Unterhaltung in den USA eine toxische Verbindung eingegangen sind. Die wird nicht mit Donald Trump verschwinden. Ein Essay von Johannes Völz - ZEIT Online, 5. November 2020

“Abgestimmt: Die USA nach der Wahl. Der Amerikanist Johannes Völz im Gespräch.”

2-part interview on the day after the presidential elections 2020. Public radio station Hessischer Rundfunk, hr2, Der Tag. November 4, 2020. Part 1: [mp3]; Part 2: [mp3]

“Bleibt er oder kommt einer? Die USA vor der Wahl. Der Amerikanist Johannes Völz im Gespräch."

2-part Interview on the day of the presidential elections 2020 and on the aesthetics of populism, public radio station Hessischer Rundfunk, hr2, Der Tag. November 3, 2020. Part 1: [mp3]; Part 2: [mp3]

"Gibt es eine 'Ästhetik des Populismus'? Der Amerikanist Johannes Völz im Gespräch."

Interview on German national public radio on hyperpoliticization and entertainment politics before the 2020 Presidential elections. Deutschlandfunk, "Kultur Heute," November 1, 2020. [mp3]

Dirk Frank: Herr Prof. Völz, am 3. November wird in den USA gewählt. In den Prognosen liegt Joe Biden schon lange deutlich vorne. Könnte das Wahlergebnis dennoch wieder wie vor vier Jahren eine Überraschung sein? Und wann wird das Ergebnis überhaupt vorliegen?

Prof. Völz: Vor vier Jahren haben wir schmerzlich erfahren, dass Wahlprognosen mit Vorsicht zu genießen sind. Insofern wäre es unseriös, Vorhersagen über den Wahlausgang zu machen. Die Situation ist diesmal auch besonders kompliziert. Einerseits gibt es seit Beginn des Jahres eine große Konstanz in den Umfragen und eine sehr kleine Zahl der Unentschiedenen – und dass, obwohl in diesem Jahr so viele Dinge passiert sind, die eigentlich zu Meinungsumschwüngen führen sollten, vom Amtsenthebungsverfahren bis hin zu Trumps Ansteckung mit dem Virus. Das macht deutlich: Diese Präsidentschaftswahl ist in erster Linie ein Referendum über die Person Donald Trump. Und da haben die meisten Menschen eine feste Meinung. Auf der anderen Seite sind diesmal etwa ein Dutzend Staaten umkämpft. Deswegen ist es sowohl möglich, dass Biden ein Erdrutschsieg gelingt, als auch, dass es zu einem völlig unklaren Ergebnis kommt. In drei der umkämpften Battleground States – Pennsylvania, Michigan und Wisconsin – ist nicht damit zu rechnen, dass wir am Wahlabend schon Ergebnisse bekommen. Das liegt daran, dass hier Briefwahlstimmen erst am Tag der Wahl ausgewertet werden dürfen. Mit anderen Worten: ein klares Ergebnis am 3. November bekommen wir nur, wenn Biden so viele Staaten gewinnt, dass es auf diese drei gar nicht mehr ankommt.

(das komplette Interview finden Sie hier)

Die europäisch-amerikanische Partnerschaft im Licht der bevorstehenden US-Wahlen ist Thema der

Zoom-Veranstaltung „Rethinking the Transatlantic: The U.S. Elections and the Challenges to a Sustainable Transatlantic Partnership“ am 27. Oktober 2020 19.30 Uhr Zoom-Veranstaltung in englischer Sprache mit anschließender Diskussion

Auf dem virtuellen Podium diskutieren drei Experten für transatlantische Politik: Daniel Benjamin, Präsident der American Academy Berlin, Prof. Dr. Nicole Deitelhoff, Professorin für Internationale Beziehungen an der Goethe-Universität und Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, sowie Jürgen Trittin, Mitglied des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im Deutschen Bundestag.

Anmeldung über die Webseite der American Academy.

Weitere Informationen und Kontakt:

Prof. Dr. Johannes Völz, Heisenberg-Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität

voelz@em.uni-frankfurt.de

Elisabet Tsirkinidou, Büroleiterin der German Atlantic Association

elisabet.tsirkinidou@ata-dag.de

Dr. Berit Ebert, Leiterin Programme und Entwicklung an der American Academy

be@americanacademy.de

Der US-Präsident nennt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nun "patriotisch" - zuvor hatte er dies als Schwäche dargestellt. Für die Kehrtwende gibt es verschiedene Gründe.

Prof. Johannes Völz meint hierzu: "Wenn Trump improvisiert, kommt er ins Fabulieren"

Trump nennt das Coronavirus allerdings weiterhin "China-Virus" und spielt damit auf seine alten Vorwürfe an, China habe das Virus in einem Labor gezüchtet. Wissenschaftler gehen dagegen von einem natürlichen Ursprung aus. Sein eigener Geheimdienstkoordinator widersprach Trumps Behauptung, dass es aus einem Labor in Wuhan stamme.

Der Professor für Amerikastudien Johannes Völz von der Uni Frankfurt glaubt indes nicht, dass Trump sein Narrativ mit den Masken durchhält. Bei seinem Pressebriefing hatte sich der US-Präsident weitgehend an sein Skript gehalten - für ihn ungewöhnlich.

"Wenn er beginnt, frei zu improvisieren, kommt er ins Fabulieren und auch in den Duktus des Verschwörungstheoretikers - das bringt ihn fast automatisch auf die Bahn, von den Einschätzungen des medizischen Sachverstandes abzuweichen", urteilt Völz.

Fully Booked - American Literature at Goethe-University, Summer Semester 2020

28.4.20 Louisa Collenberg: Paul Auster's City of Glass

30.6.20 Philipp Löffler: Bret Easton Ellis's American Psycho

(pdf please see here)

04.06.2020

Simon Wendt im Interview zur Lage Amerikas mit dem News Magazin Watson:

USA-Experte enthüllt: "Das ist das Kalkül von Trump"

Dabei kommt es auch zu Ausschreitungen, Autos werden angezündet und Geschäfte verwüstet. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Demonstranten als Rowdys und Schläger und drohte am Montag mit dem Einsatz der Armee.

Wie bei früheren Protesten gegen Polizeigewalt in den USA hat längst wieder ein Kampf um die Deutungshoheit begonnen: Handelt es sich um größtenteils friedliche Proteste? Oder muss mit harter Hand gegen die Aufrührer vorgegangen werden?

Über diese Fragen haben wir mit dem Amerikanisten Simon Wendt von der Goethe-Universität in Frankfurt gesprochen. Seine Forschungsgebiete sind unter anderem Moderne Amerikanische Geschichte und Afroamerikanische Geschichte.

watson: Trump hat in seiner Rede am Montag sehr kurz über die friedlichen Proteste geredet und dann doch sehr ausführlich über angebliche "Schläger" und "professionelle Anarchisten". Wird diese Beschreibung dem Protest gerecht?

Simon Wendt: Tatsache ist, dass Trump hier in erster Linie an seine Wiederwahl denkt. Deswegen macht er nicht das, was Präsidenten sonst machen, also das Volk zusammenzubringen und zu vereinen. Sondern er gießt zusätzlich Öl ins Feuer. Er definiert die Proteste als Problem von Recht und Ordnung. Er sagt zwar, es gibt gewisse Ungerechtigkeiten, aber das ist nur eine Fußnote. Er stellt sich als Law-and-Order-Präsident dar, der die Lage im Griff hat und erhofft sich davon, seine Stammwähler zu befriedigen, die Angst vor Gewalt und auch vor Schwarzen haben.

Dennoch muss man sagen: Es kommt zu Gewalt, Gebäude werden geplündert, Autos angezündet. Geben diese Bilder die Proteste gerecht wieder?

Ein großes Problem dieser Proteste ist, dass sie relativ

spontan entstehen, sich Unruhestifter einschmuggeln können und die eigentliche Message der Proteste verwässern. Extrem viele Afroamerikaner und ihre weißen Verbündeten sind daran interessiert, auf die Polizeigewalt und Rassismus aufmerksam zu machen. Diese Demonstranten können aber keine große Anzahl von Menschen kontrollieren.

Wissen wir, welche Gruppen für Gewalt sorgen?

Wir wissen es nicht genau. Es ist durchaus denkbar, dass sowohl Linksradikale als auch Rechtsextreme die Proteste ausnutzen, um ihre Agenda voranzubringen. Es ist auch möglich, dass es normale Bürger gibt, die hier eine Möglichkeit sehen, um Geschäfte zu plündern. Das sind Dinge, die wir noch nicht einschätzen können. Und genau darum ist Trumps Antwort so problematisch.

Gibt es jemanden in den USA, der diese Wut auf der Straße in konstruktive Bahnen lenken kann?

Was wir sehen, ist, dass auf lokaler Ebene bestimmte Politiker und Polizeichefs den richtigen Ton treffen und versuchen, mit den Demonstranten einen Weg zu finden, Dinge zu verbessern. Einen Weg zu finden, dass nicht alles außer Kontrolle gerät.

Welche Beispiele gibt es da?

Der Bürgermeister in Newark ist der Sohn eines bekannten Bürgerrechtsaktivisten. Er hat es geschafft, die Stadt friedlich zu halten. Er ist mit den Demonstranten marschiert. Die Stadt hat außerdem sichergestellt, dass es keine Anarchisten von außen schaffen, sich dort einzuschmuggeln. Man sieht auch an dem Polizeichef in Flint, Michigan, der seinen Helm abnahm und mitdemonstrierte, dass es möglich ist, in einen Dialog einzutreten.

Die Frage ist nur: Wie geht man nach diesem Dialog weiter vor? Wie kann man es schaffen, das Vertrauen zwischen Afroamerikanern und der Polizei wiederaufzubauen? Die meisten haben schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht und trauen auch den Politikern nicht, die nach mehr Polizei rufen. Da bleibt abzuwarten, was sich in den nächsten Jahrzehnten tut. Aber ich glaube, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren erstmal keine außerordentlichen Veränderungen sehen werden. Da muss man realistisch bleiben.

Zur aktuellen Lage in den U.S.A. Simon Wendt im Interview mit dem ZDF, 3.6.20:

ZDFheute: Der Tod von George Floyd sorgt für extreme Unruhen. Droht in den USA ein Bürgerkrieg?

Simon Wendt: Im Augenblick sieht man schon eine neue Qualität. Das sind ja jetzt schon über sechs Tage Unruhen mit Gewalt und da muss man lange zurück schauen bis man ähnliche Gewalt findet. Tatsächlich würde ich es mit Unruhen vergleichen, die in den 1960er Jahren stattgefunden haben. Also hier sieht man wirklich ähnliche Muster und es bleibt abzuwarten, wie jetzt die Politik reagiert.

Detaillierte Info she. hier:

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/usa-rassismus-polizeigewalt-100.html

(she. auch Simon Wendt "In the News")

02.06.2020

Trumps Ankündigung, die Antifa als Terrororganisation einzustufen, ist absurd, sagen Experten. Die Antifa ist keine eigene Organisation - und zusätzlich gibt es rechtliche Hürden.

Das Urteil von Professor Simon Wendt zu Trumps Vorstoß, die Antifa in den USA als Terrororganisation einzustufenim, ist vernichtend: "Lächerlich", sagt der Experte vom Institute of English and American Studies der Frankfurter Universität im Gespräch mit ZDFheute. "Die Antifa ist keine einheitliche Gruppe, sie hat keine Struktur, keine Führer. Sie zu verbieten ist einfach nicht möglich."

Zum gleichen Schluss kommen auch die Faktenchecker vom Annenberg Public Policy Center (APPC) der Universität von Pennsylvania: Die Antifa sei keine Organisation, vielmehr ein Oberbegriff für linksextreme, militante, antifaschistische Gruppen.

Trump macht linksradikale Gruppen, namentlich die Antifa, für Ausschreitungen bei Protesten der vergangenen Tage verantwortlich.

"Die Antifa ist ein loser Verbund von Aktivistinnen und Aktivisten die ein gemeinsames Ziel haben: Rechtsextreme in die Schranken zu weisen - auch mit Gewalt", so Wendt. Die Aktivisten würden sich nicht auf öffentlichen Facebook-Seiten tummeln, sondern ausschließlich über verschlüsselte Messaging-Apps kommunizieren.

"Deshalb ist es auch so schwer, einzuschätzen, wie viele es sind: Schätzungen reichen von einigen Hundert bis mehrere Tausend. Es könnte unter Umständen Hunderte von Gruppen geben - wobei eine Gruppe auch mal nur aus zwei bis drei Leuten bestehen kann", erklärt Wendt.

Wie Trump ein Antifa-Verbot durchzusetzen gedenkt, ließ er offen. Die Internetseite des APPC, factcheck.org, zitiert den amerikanischen Terrorismusexperten James J.F. Forest:

Auch der wissenschaftlichen Dienst des Bundestags stellt fest, dass keine Fälle aus dem Ausland bekannt seien, in denen Antifa-Gruppierungen als kriminelle oder terroristische Vereinigung eingestuft wurden.

Dabei trat bis ins Jahr 2016 die Antifa in den USA kaum in Erscheinung. Erst mit der Wahl Trumps hätten solche Gruppen größeren Zulauf bekommen, so die Beobachtung von Wendt. Auch linke Gewalttaten hätten unter Trump zugenommen, würden aber laut Wendt nach wie vor von der Anzahl rechtsextremer Gewalttaten in den Schatten gestellt.

Doch nicht nur die praktische Umsetzung lässt Trumps Ankündigung fragwürdig erscheinen, es gibt auch rechtliche Bedenken: Die von Trump erwähnte Terrorliste ist laut dem US-Bundesgesetz ausschließlich für ausländische Gruppen gedacht. Eine entsprechende Regelung für inländische Terrororganisationen gibt es in den USA bisher nicht.

Amerika-Experte Simon Wendt glaubt daher nicht, dass Trumps Ankündigung tatsächlich umgesetzt wird. Sie sei ein reines Wahlkampf-Manöver: "Das ist ein 'Trump-Code' - ein Code an seine Stammwähler", so Wendt. Dieser Code werde auch von den Rechten bis Rechtsextremen der Alt-Right-Bewegung verstanden, die Trump dadurch als einen der Ihren wahrnehmen würden: "Das Label 'Terrorismus' ist eine rhetorische Strategie von Trump, der weiß, welches Begriffe er verwenden muss, um Angst zu schüren."

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/trump-antifa-usa-terrororganisation-100.html

Spending Time With / In The Nineteenth Century

February 3-4, 2020

Conference Program and

About the Conference see here

IN TRANSITION

Wed., 29.01.20 Tom McCarthy (Novelist): "In Conversation & Reading from Satin Island"

Why should you get a master's degree in American Studies at Goethe University?

21.01.: Informational Event

Fully Booked - American Literatur at Goethe-University, Winter Semester 2019/20

14.01.Rieke Jordan: Ottessa Moshfegh’s My Year of Rest and Relaxation

19.11.Philipp Löffler: Frank Norris’s McTeague

(pdf please see here)

2019

American Studies Research Colloquium

22.10.2019

“A Nation of Veterans: War, Citizenship, and the Welfare State in Modern America”

by Olivier Burtin, a historian who’s currently a research fellow at the University of Munich.

11.+12.10.2019

Age|Narratives – Alter|Erzählen

At the Intersection of Age Studies & Children’s and YA Literature Research

Department for American Studies & Department for Children’s and Young Adult Literature Research Goethe-University FrankfurtOrganisation: Linda Hess and Anika UllmannFinanced with the support of the PPD Program of the Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften.

Program (pdf see here)

Further Information see here

July 19–21, 2019

The (Re)Reading Ralph Ellison Symposium For more information on the symposium, please visit the website:

https://rereadingralphellison.de/

Prof. Juan Velasco, Santa Clara University,

California, U.S.A. "Automitography,

Autobiography and Technologies of

Self-Representation"

June 11, 12-14 pm IG 0.254 (English)

June 12, 10-12 pm SH 0.108 (Spanish)

American Studies Research Colloquium

30.4.-11.6.

06.02.: Julika Griem, 18-20 Uhr

Vortragsreihe zum Thema „Kunst als Wertschöpfung“

Vortragsreihe im Museum Angewandte Kunst

Schaumainkai 17, 60594 Frankfurt

Jeweils um 18.00 Uhr, Eintritt frei

https://aktuelles.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/ab-24-oktober-vortragsreihe-zum-thema-kunst-als-wertschoepfung/

22. und 23.01.2019 BILL MORRISON: ARCHIVAL FILMS, FROZEN TIMES

Dienstag, 22.01 um 20:00 Uhr,

Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums

Filmvorführung: Dawson City:

Frozen Time (Bill Morrison, USA 2016)

Einführung: Bill Morrison im Gespräch mit Bernd Herzogenrath

Mittwoch, 23.01. um 14 - 18 Uhr, Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Universität Frankfurt am Main, Raum IG. 7.32

Werkstattgespräch: Archival Film as Actor

HIER DER FLYER ZU BILL MORRISON

Fully Booked

American Literature

at Goethe-University

15.01. Bernd Herzogenrath

Edgar Allan Poe Stories: “Murders in the Rue Morgue,” “The Purloined Letter,” “The Fall of the House of Usher”

2018

Fully Booked

American Literature

at Goethe-University

06.11. Rieke Jordan

Jennifer Egan‘s A Visit from the Goon Squad

Guest Lectures im Rahmen des Amerikanisten-Kolloquiums:

18.12.

Ina Batzke (University of Augsburg) "Undocumented Migrants in the United States: Life Narratives and Self-Representations"

11.12.

Tomás Dvorák (Academy of Performing Arts, Prague) "Virtual Witnessing: The Politics of Visibility in Contemporary American Photography"

Thu., 13.12.18, 18:00, room IG 411

Jane Desmond (Illinois) "From Cockatiels to Choreography: Dancing Cultural Studies in a Multi-Species World"

http://www.uni-frankfurt.de/72041247/In_Transition

The Return of the Aesthetic in American Studies

International Conference

29. November — 1. Dezember 2018

Download the flyer (pdf) with further details and itenary here.

www.returnoftheaesthetic.de

*Vor 60 Jahren – “The Family of Man” in Frankfurt* - Matinee, 7. Oktober 2018, 11.30 Uhr

Die ungebrochene Relevanz der wichtigsten Foto-Ausstellung aller Zeiten

Als Max Horkheimer in Frankfurt vor 60 Jahren die Family of Man, die einflussreichste Ausstellung in der Geschichte der Fotografie, mit einer Rede eröffnete, konnte niemand ahnen, dass dieser wichtige Text fast 60 Jahre unentdeckt und unkommentiert bleiben sollte. Über die Relevanz der Frankfurter Family of Man-Ausstellung, über Horkheimers wichtigen Fotoessay und die brisanten Ausstellungsthemen Pazifismus, Gleichberechtigung und interkulturelle Kommunikation sprechen an Hand zweier neuer Publikationen die Amerikanisten Prof. Dr. Gerd Hurm (Universität Trier) und Prof. Dr. Werner Sollors (Harvard University) mit Prof. Dr. Johannes Völz (Goethe-Universität Frankfurt).

Vorgestellt werden die Publikationen Gerd Hurm, Anke Reitz, Shamoon Zamir, hrsg. /The Family of Man Revisited: Photography in a Global Age/ (IB Tauris 2018) und Werner Sollors, /Die Versuchung zu verzweifeln/ (Winter Verlag, 2017).

Historisches Museum Frankfurt, (Saalhof 1, 60311 Frankfurt am Main), Leopold Sonnemann-Saal im HMF

Eintritt frei!

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: https://historisches-museum-frankfurt.de/de/node/50499

Thu., 5.7.2018, 18:00 hrs, room CAS 1.812

David James (Birmingham) 'Consolation's Discrepant Forms'

For further Info please see here

Thu., 28.6.2018, 19.00 hrs

"The Poetics of Insecurity: American Fiction and the Uses of Threat"

Forschungskolleg Humanwissenschaften, Am Wingertsberg 4, 61348 Bad Homburg

Thu., 21.6.2018, 18:00 hrs, room CAS 1.812

Leonard Cassuto (Fordham) Liberal Arts Under Siege: What Is the Mission of American Higher Education?

Monday, May 28, 2018

Goethe-Universität Frankfurt, IG-Farben-Haus IG 1.414

Rethinking Privacy:

Interdisciplinary Perspectives

An International Symposium

Fully Booked

American Literature at Goethe-University

Summer 2018

08.05. Linda Hess / RiekeJordan

Margaret Atwood’s

The Handmaid’s Tale

03.07. Magda Majewska

Toni Morrison’s Beloved

Friday, May 4, 2018

In the Name of Security

An International Roundtable

Across the Disciplines

GOETHE-UNI online – Aktuelle Nachrichten aus Wissenschaft, Lehre und Gesellschaft

2017

Aktuell UniReport | Nr. 2 | 12. April 2017

AMERICA ON MY MIND

So umfassend wie in Frankfurt beleuchtet

der Bachelor-Studiengang American Studies

nur in Berlin und München Literatur, Kultur

und Geschichte der USA

ein ausführlicher Bericht über unsere B.A. und M.A. Studiengänge auf Seite 3 des aktuellen UniReports, Prof. Susanne Opfermann im Gespräch mit Julia Wittenhagen, anbei der

Link zum Artikel

2016

Neuer Heisenberg-Professor erforscht demokratische Kultur der USA

FRANKFURT. Johannes Völz ist seit Oktober 2016 Heisenberg-Professor für Amerikanistik mit Schwerpunkt „Demokratie und Ästhetik“ am Institut für England- und Amerikastudien (Fachbereich Neuere Philologien) der Goethe-Universität. Aus kultur- und literaturwissenschaftlicher Perspektive wird er die demokratische Gesellschaft der USA erforschen. Dabei steht vor allem die Transformation der Demokratie in der jüngeren Vergangenheit im Mittelpunkt seiner Arbeit.

Die Professur wird durch das Heisenberg-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ermöglicht. Das Heisenberg-Programm fördert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich für die Berufung auf eine Professur qualifiziert haben und durch exzellente Forschung hervorgetreten sind. Der interdisziplinäre Zuschnitt der Professur ist auf eine enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen an diversen Frankfurter Forschungseinrichtungen angelegt. Hierzu zählen der Exzellenzcluster „Die Herausbildung Normativer Ordnungen“, das Institut für Sozialforschung und das Forschungszentrum für Historische Geisteswissenschaften.

Die Vereinigten Staaten von Amerika betrachtet Prof. Völz als einen Forschungsgegenstand, der viel erklären kann über die gegenwärtigen Krisen der liberalen Demokratie. „Man denke an den Populismus: Das Beispiel USA macht deutlich, dass die Demokratie Formen der Lebensführung hervorbringt, die geprägt sind von ihrer ästhetischen Durchgestaltung“, so Völz. „Paradoxerweise entstehen dabei Dynamiken, die keineswegs immer mit den politischen Idealen der Demokratie übereinstimmen. Eine Analyse der demokratischen Ästhetik kann beispielsweise dazu beitragen, den Populismus als demokratisches Phänomen zu verstehen“. Drei Fragestellungen werden im Zentrum seiner Forschung stehen: Welche Funktion hat die Ästhetisierung der Lebenswelt für die Demokratie? Wie hängen demokratische Ästhetik und moderne Marktgesellschaft zusammen? Und wie lässt sich die gegenwärtige Veränderung des Verhältnisses von Privatheit und Öffentlichkeit beschreiben? Letzterer Frage wird sich Völz im Rahmen eines Forschungsprojektes widmen, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft zusätzlich zur Heisenberg-Professur fördert.

Johannes Völz wurde 1977 in Berlin geboren. Nach dem Studium der Amerikanistik, Philosophie und Politikwissenschaft in München, Berkeley und der Freien Universität Berlin promovierte er von 2003 bis 2008 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am John F. Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der FU Berlin sowie, unterstützt durch ein Promotionsstipendium des DAAD, an der Harvard Universität. Seine Dissertation zum amerikanischen Philosophen Ralph Waldo Emerson schloss er mit „summa cum laude“ ab. 2008 wurde er Akademischer Rat auf Zeit am Institut für England- und Amerikastudien der Goethe-Universität. Nach einem zweijährigen Forschungsaufenthalt an der Stanford Universität, gefördert von einem Feodor-Lynen-Stipendium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, habilitierte er sich im Herbst 2015 am Fachbereich Neuere Philologien der Goethe-Universität mit einer Arbeit über Sicherheitsnarrative in der amerikanischen Literatur. Im August 2016 nahm er nun den Ruf an die Goethe Universität Frankfurt an.

Weitere Informationen: Prof. Dr. Johannes Völz, Institut für England- und Amerikastudien, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32364; voelz@em.uni-frankfurt.de