Ringvorlesung Semesterthema

- FAQs

- Informationen für Lehrende, Fächer und Fachbereiche

- Studieninteressierte - GO Geistes- und Sozialwissenschaften

- Beratung

- Studieren - BA Geistes- und Sozialwissenschaften

- << Zurück zur Hauptseite

Semesterthema

Ringvorlesung Semesterthema

vergleichen, entdecken, reflektieren!

In der Ringvorlesung tragen Lehrende aus verschiedenen Disziplinen aus den Geistes- und Sozialwissenschaften zu einem gemeinsamen Semesterthema vor (s.u.). So erhalten Sie zu einem gemeinsamen Thema einen Überblick über unterschiedliche Fachperspektiven, Fallbeispiele, Methoden, Wissenschaftsgeschichte und gesellschaftliche Schnittstellen verschiedener Fächer.

Sicherlich offenbaren sich hier für Sie auch unerwartet interessante Forschungsgebiete und Fragestellungen, von Fächern, von denen Sie bislang wenig konkrete Vorstellungen hatten.

In Ihrem Portfolio zu diesem Modul (Orientierungsmodul) haben Sie die Möglichkeit, Ihre Eindrücke und die unterschiedlichen Fachkulturen zu reflektieren und diese für den Entscheidungsprozess zu Ihrer Studienfachwahl fruchtbar zu machen. Dabei werden Sie von Ihrer Mentorin bzw. Ihrem Mentor unterstützt.

To Do (Anforderung Studienordnung)

Lt. Studienordnung hat der Modulteil Ringvorlesung Semesterthema 2 SWS. Diese verbringen Sie in den unten stehenden Vortragterminen.

Für den Abschluss des Modulteils sind drei bis fünf annotierte Protokolle (Handreichung siehe OLAT-Kurs der Ringvorlesung) zur Vorlesung als Artefakt Ihres Portfolios notwendig.

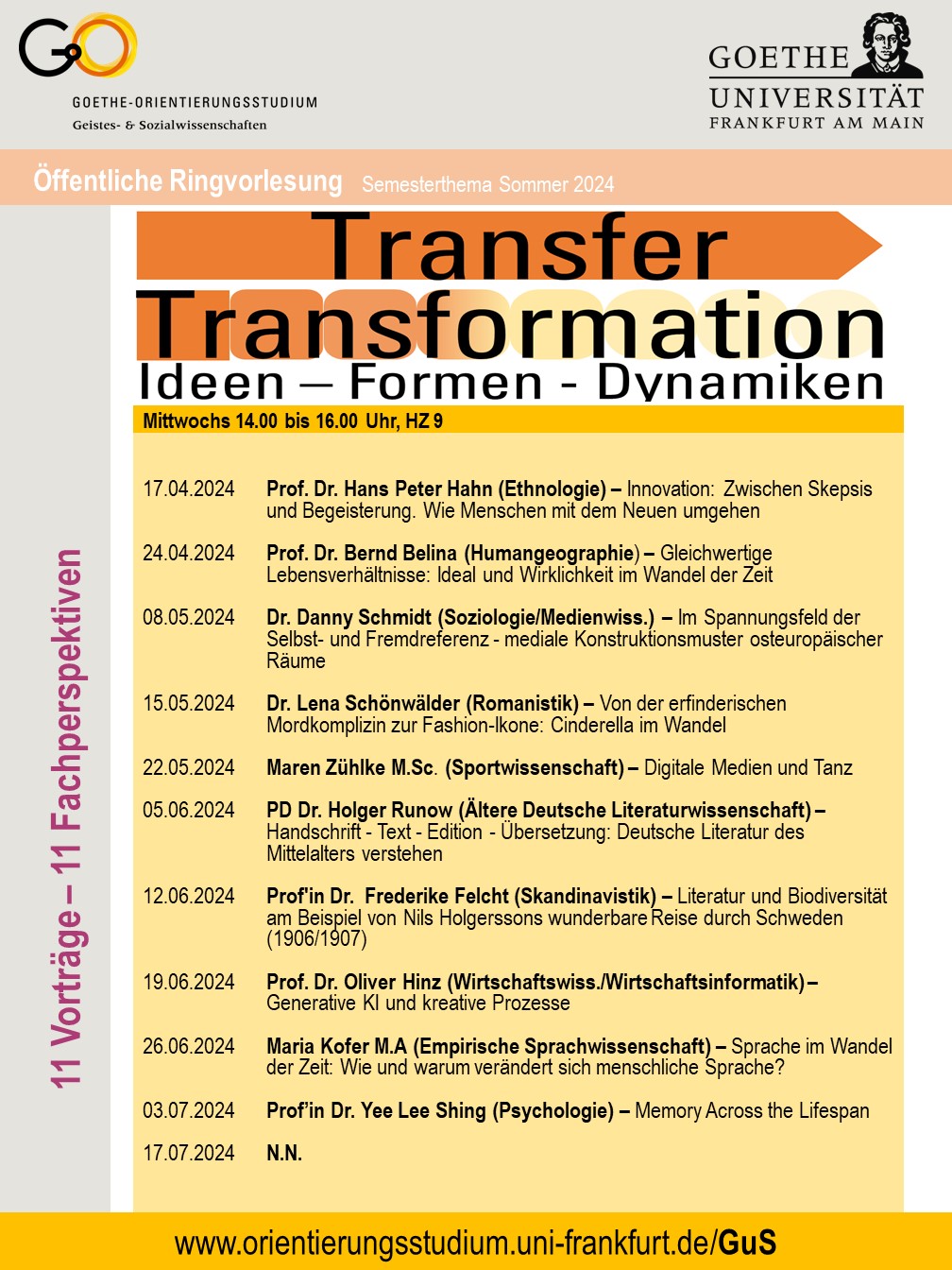

Termine/Programm und Formate

Mi 14-16h ab 17.04.2024Einschreibung/Anmeldung: Als Orientierungsstudierende werden Sie in der GO-Woche automatisch in den zugehörigen OLAT-Kurs eingeschrieben, eine separate Anmeldung ist nicht notwendig.

Programm 2024

Zum Thema

„Nichts ist so beständig, wie der Wandel“ (Heraklit)

Transfer und Transformation – Übertragung und

Veränderung – sind die grundlegenden Konstanten von Kulturen und

Gesellschaften, Institutionen und Individuen und betreffen Immaterielles

(wie Ideen, Wissen, Sprachen, Methoden…) sowie Materielles (wie Medien, Personen,

Ressourcen, Technologien…). Deren (Weiter-)Entwicklungen geschehen nicht linear

oder einseitig, sondern vielmehr in mehrdimensionalen Wechselbeziehungen

von Rezeption und Innovation, Aneignung, Anpassung und

Abgrenzung. Sei es Kultur, Bildung, Selbstwahrnehmung oder anderes –

Transfer und Transformation sind Prozesse, die Kommunikation, Reflexion und

Handlung bedürfen. In dieser interdisziplinären Ringvorlesung werden die

verschiedenen Ideen, Formen und Dynamiken von Transfer und Transformation aus

je fachspezifischer wie auch fachübergreifender Perspektive in den Blick

genommen, sodass sich ein reiches Panorama an Themen für Sie eröffnet.

Das Thema ist aktuell! Schlagworte aus dem Tagesgeschehen

wie Künstliche Intelligenz und Digitale Transformation, Klimawende,

Globalisierung, Zukunft der Arbeit, Soziale Medien und Nachhaltigkeit zeigen dies.

– Und lassen dabei über (unsere) Verantwortung in Bezug auf (Wissens)Transfer-

und Transformationsprozesse nachdenken.

Hierin

finden sich Anschlussmöglichkeiten, um über Transfer- und

Transformationsprozesse als Teil unserer Fachdisziplinen in den Geistes- und

Sozialwissenschaften zu diskutieren: Was waren und sind sprachliche,

historische, künstlerische, gesellschaftliche, politische, ethnische,

religiöse, sowie geschlechter-, generationen- und körperbezogene Konzepte,

Ausprägungen und Dynamiken von und durch Transfer und Transformation? Welche

Erscheinungsformen nehmen diese in verschiedenen Medien und

Kommunikationsprozessen an? Wie und zu welchem Zweck wird Wissen dazu

generiert, gesammelt und kommuniziert? Wer oder was sind Akteure von Transfer

und Transformation und welche Gegenkräfte kommen eventuell zur Wirkung?

Erleben

Sie im Sommersemester 2024 anhand des Semesterthemas „Transfer und

Transformation“ wo

und inwiefern sich unsere Fächer mit dem Themenfeld „Transfer und

Transformation“ im weitesten Sinne beschäftigen. So erhalten Sie als Studierende

über dieses Globalthema einen Einblick in Methoden, Fragestellungen und

Projekte verschiedener Fächer.

Das

Thema „Transfer und Transformation“ wird anhand verschiedener Fachbeispiele

reflektiert und ebenfalls gesellschaftliche Schnittstellen beleuchtet; wo also Impulse des jew. Fachs in die

Gesellschaft wirken und inwiefern ein innovativer Beitrag zu diesem

relevanten Themenkreis geleistet werden kann.

Nicht zuletzt:

Für Sie als Studienanfänger*innen ergibt sich zudem ein noch unmittelbarerer

Zugang zum Thema: Ankommen an der Universität als ein Ankommen in einem neuen

Arbeits- und Kommunikationsraums mit eigenen Sprachen, Diskurskulturen und

Arbeitsmethoden, der Transfer- und Transformationsprozesse von ihnen erfordert;

ein Eintritt in ein neues Terrain, in eine heterogene Gruppe, eine

Konfrontation mit neuen Eindrücken und diversen Meinungen – mit

Reflexionsanreizen, die (im besten Falle) zu einem eigenen

Transformationsprozess führen.

So werden Sie auf vielfältige Weise herausgefordert (gerade mit

ihrer Mission, Ihr Wunschfach zu finden sowie Ihre Kompetenzen, Interessen und

Fähigkeiten zu erforschen), sich mit Transfer- und Transformationsprozessen – Ihren

Ideen, Formen und Dynamiken auseinanderzusetzen.

Viel Spaß bei unserem Semesterthema!

Vergangene Ringvorlesung Semesterthema 2023

Seitdem es Kulturen gibt, nutzen Menschen die Rede von der Fremdheit als Mittel der Abgrenzung: Wer seid ihr wenn ihr anders seid als wir? Das Fremde ist kein Phänomen und kein Gegenstand. Es ist vielmehr ein nützliches Instrument, das hilft, sich und die eigene Kultur abzugrenzen und zu verstehen. Der Aspekt der Nützlichkeit führt vielfach auch zu, dass Fremdheit in der subjektiven Wahrnehmung übersteigert wird.

Die negative Seite des Redens von den „Fremden“ ist die Xenophobie. Ethnologen zeigen durch ihre Untersuchungen, wie in der Geschichte und in verschiedenen Kulturen das Fremde immer wieder instrumentalisiert wurde, sei es, um die eigene Kultur zu idealisieren oder auch nur, um Grenzen deutlich zu markieren.

Die eigentliche Aufgabe der Ethnologie geht aber noch einen Schritt weiter: gegen die falschen Vorstellungen von dem Fremden ist es ihre Aufgabe, auf Gemeinsamkeiten und universale Merkmale aller Kulturen weltweit hinzuweisen. Fremdheit wird oft instrumentalisiert. Gegen solche Tendenzen zeigen Ethnologen, dass jeder Einzelne Fremdheit nur subjektiv wahrnimmt. Dadurch vergessen die Betroffenen, wie wichtig die gemeinsamen Grundlagen der Menschheit sind.

Wenn Adorno davon spricht „ohne Angst verschieden sein zu können“ spricht er davon, dass Fremdheit wertgeschätzt und gesellschaftlich inkludiert wird. Dies scheint eine zentrale Norm einer demokratischen Gesellschaft, die ihre Mitglieder in ihrer Unterschiedlichkeit akzeptiert und teilhaben lässt. Gegen diese Vorstellung steht die Assoziation von Fremdheit mit einer Verschiedenheit zum Eigenen, die abgewehrt wird, weil von ihr angenommen wird, dass sie mit (eigenen) gesellschaftlichen Normen nicht übereinstimmen kann, wie es zum Beispiel in Diskriminierungs- und Rassismusverhältnissen der Fall ist. In der Abwehr bestätigt sich dann allerdings auch das Eigene und seine Privilegiertheit in gesellschaftlichen Ordnungen. So entsteht eine Paradoxie der Anerkennung des Fremden als fremd und damit der Verhinderung von Inklusion und Teilhabe. Diese Paradoxie bildet den Ausgangspunkt dieser Vorlesungseinheit und initiiert ein Nachdenken über Teilhabe- und Inklusionsverhältnisse in demokratischen Gesellschaften. Es lässt sich anhand von Fallbeispielen aus gesellschaftlichen und schulischen Umgangsstrategien zeigen, wie die Markierung von Migrant*innen als Fremden gleichzeitig Anerkennung und Abwertung enthält. So werden gesellschaftliche Machtstrukturen aufrechterhalten, die Fremdheit brauchen, um sich über das Eigene zu vergewissern, wobei diese Vergewisserung auf Kosten der der Wertschätzung von Verschiedenheit und Vielfalt gehen kann und der Absicherung eigener Privilegien dient.

Alterität für Fortgeschrittene.

Eine theologisch-innovative Perspektive auf die Beziehung zum ganz Anderen.

Die christliche Theologie verwendet den Begriff der Andersheit (bzw. Alterität) in einer einzigartigen Weise. Als grundlegend ‚anders‘ beschreibt sie keinen Geringeren als Gott. Dieses ‚Othering Gottes‘ ist dabei nicht – wie in anderen Fällen der Zuschreibung von Fremdheit – mit einer Abwertung verbunden, sondern mit einer emphatischen Aufwertung: Gott wäre nicht Gott, wäre er nicht radikal anders als wir. Der Vortrag fragt danach, was sich von dieser Figur über das Verhältnis zwischen dem Eigenen und dem Fremden bzw. über unseren Umgang mit dem je Anderen lernen lässt.

Fremdgemacht im eigenen Land? Selbstermächtigung und neue leitkulturelle Produktion in der postmigrantischen Gesellschaft

Die Kategorien des 'Eigenen' und des 'Fremden' sind seit jeher in derÜbersetzungstheorie angewendet worden, um den Vorgang des Übertragens

ideologische Spektrum jedoch groß, wie sich am Paradigma der

Bibelübersetzung besonders eindrücklich zeigt: während etwa Luther die

'fremden' Sprachen der Bibel in seiner Übersetzung 'verdeutschen'

möchte, geht es etwa Buber und Rosenzweig in ihrer Übersetzung der

Bibel darum, im Deutschen das Hebräische hören zu lassen, d.h. das

'Eigene' zu 'verfremden'. Die Vorlesungen gibt an Hand verschiedener

Beispiele - von Hieronymus über Luther bis Rosenzweig, von

Schleiermacher und Humboldt über Benjamin, Derrida und Steiner bis

Barbara Cassin - einen Überblick über übersetzungstheoretische

Positionen im europäischen Sprachdenken, die das 'Eigene' und das

'Fremde' verhandeln.

„Ich denke, also bin ich.“ Ist es so einfach? Nicht, wenn man an Sigmund Freud denkt. Mit der Einführung des Unbewussten wurde die idealistische Idee von der Einheit des Ich erschüttert. Der Dichter Rimbaud kommentierte dies später wie folgt: „Je es un autre“ („Ich ist ein Anderer“). Anhand der Theorien Lacans soll veranschaulicht werden, wie wir uns immer nur im Anderen erkennen, sei es Spiegelbild, im realen Anderen oder in der Sprache. Durch die Perspektive Wieland Machleidts soll wiederum illustriert werden, wie wir versuchen diesem Umstand ganz praktisch in der Behandlung von Patient:innen gerecht zu werden.

- Aktuelles und Presse

- Pressemitteilungen

- Öffentliche Veranstaltungen

- Uni-Publikationen

- Aktuelles Jahrbuch

- UniReport

- Forschung Frankfurt

- Aktuelle Stellenangebote

- Frankfurter Kinder-Uni

- Internationales

- Outgoings

- Erasmus / LLP

- Goethe Welcome Centre (GWC)

- Refugees / Geflüchtete

- Erasmus +

- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen

- Goethe Research Academy for Early Career Researchers

- Forschung

- Research Support

- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur

- Profilbereich Molecular & Translational Medicine

- Profilbereich Structure & Dynamics of Life

- Profilbereich Space, Time & Matter

- Profilbereich Sustainability & Biodiversity

- Profilbereich Orders & Transformations

- Profilbereich Universality & Diversity