Forschungswerkstatt

- FAQs

- Informationen für Lehrende, Fächer und Fachbereiche

- Studieninteressierte - GO Geistes- und Sozialwissenschaften

- Beratung

- Studieren - BA Geistes- und Sozialwissenschaften

- << Zurück zur Hauptseite

Forschungswerkstatt

Forschung erleben

Der Modulteil Forschungswerkstatt vereint zwei unterschiedliche Veranstaltungsformate:

(1) In der Übung „Forschungslabor“ stellen unterschiedliche Fachlehrende beispielhaft Themen aus Forschungsprojekten ihrer Fachdisziplinen vor. Sie als Studierende vollziehen im Rahmen von Kurzworkshops in Text- und Objektarbeit den fachspezifischen Forschungsprozess nach und erwerben so grundlegende analytische Kompetenzen. Die Hands-On-Perspektive ermöglicht Ihnen das praxisnahe Kennenlernen eines Faches.

(2) In der Vortragreihe „Werkstattbericht“ präsentieren ForscherInnen unterschiedlicher Disziplinen ihren Forschungsalltag und aktuelle Forschungsprojekte. Sie gewinnen so Einblick in fachspezifische Forschungsobjekte sowie wissenschaftliche Fachkulturen und Herangehensweisen und lernen, wissenschaftliche Argumentationen nachzuvollziehen.

Es erwarten Sie Workshops und Vorträge aus den Gebieten der Sportwissenschaft, Allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft, Erziehungswissenschaften, Geschichte, Romanistik, Ethnologie sowie weiteren Fachgebieten.

ToDo (Anforderungen Studienordnung)

Lt. Studienordnung hat der Modulteil Forschungswerkstatt 2 SWS und 2 CP. Diese verbringen Sie in den unten stehenden sieben Vortragterminen sowie Workshops.

Für den Abschluss des Modulteils sind zwei annotierte Protokolle (Handreichung siehe OLAT-Kurs Werkstattbericht) aus der Vortragsreihe „Werkstattbericht“ oder eine Quellen-/Text-Analyse mit Reflexionsteil zu einer Übungseinheit im „Forschungslabor“ als Artefakt Ihres Portfolios (siehe Portfolio-Workbook im OLAT Kurs GO GuS) notwendig.

Termine:

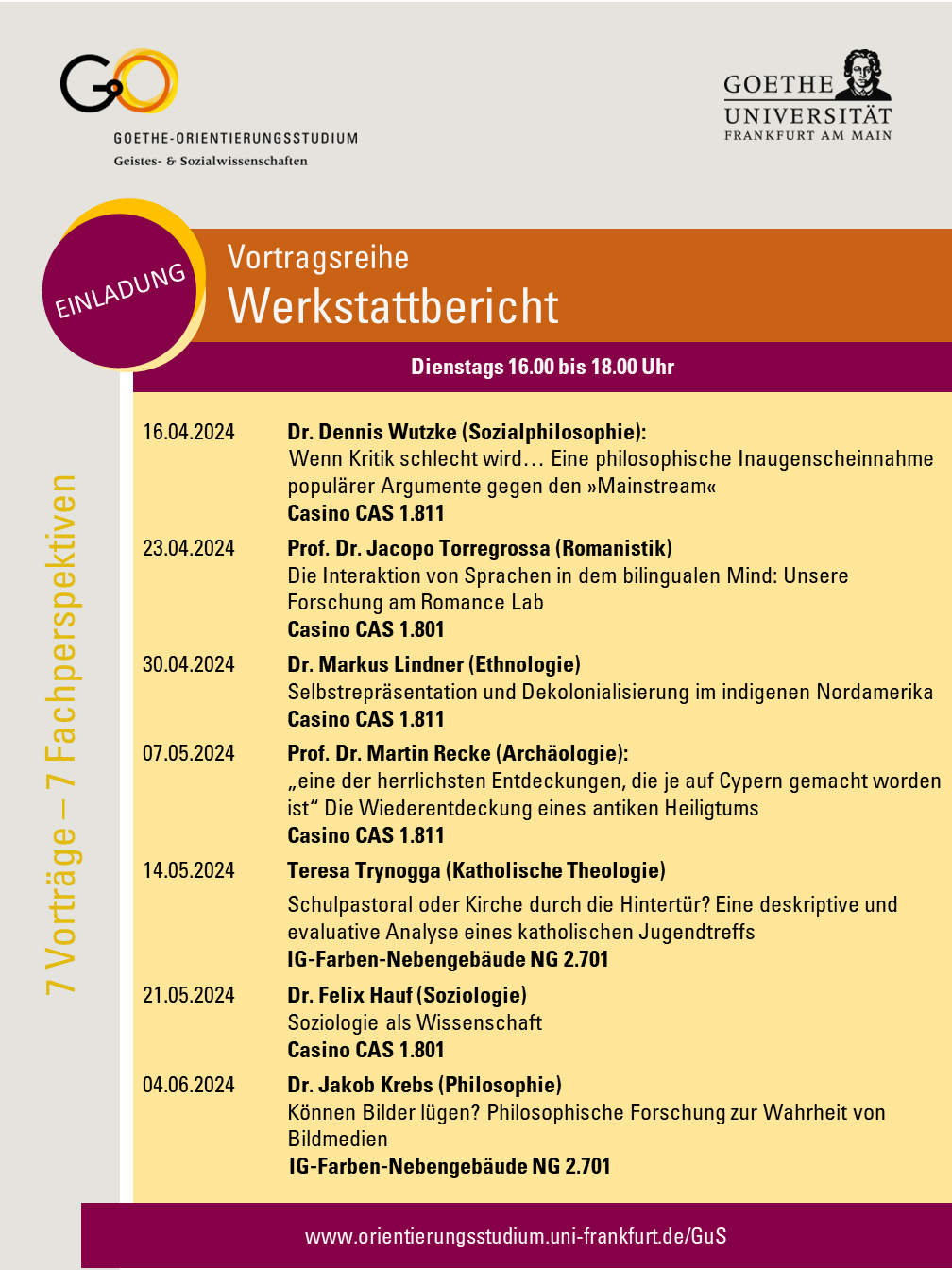

Die Vortragsreihe "Werkstattbericht" wird 2024 Di 16-18h an folgenden Terminen stattfinden: siehe LSF.

Werkstattbericht

Termine/Programm Werkstattbericht

Unten stehende Programm mit Terminen, Vortragenden und Workshoptiteln finden Sie zudem hier im Vorlesungsverzeichnis.

Programm 2024

Detailinformationen zu den Vorträgen Werkstattbericht 2024

16.04.2024, 16-18 Uhr, Casino CAS 1.811

Wenn Kritik schlecht wird … Eine philosophische Inaugenscheinnahme populärer Argumente gegen den »Mainstream«

»Kritik« boomt. Sie besetzt Bestsellerlisten, Talkshows und Online-Medien; sie bestimmt viele private Dispute. Gegen die »Narrative« der »Leitmedien« zu Corona und russischem Krieg, gegen die »Diskursmacht« des Establishments, mit unerschrockenem Blick auf die »Interessen hinter« wissenschaftlicher Forschung und den »Positivismus« mit seinen Experten, Zahlen und Kurven.

Bücher mit solch kritischen Schlagworten gegen die Macht eines medialen und wissenschaftlichen Mainstreams verkaufen sich spätestens seit der Pandemie millionenfach. In Begriff und Sound angespielt werden hier meist große Traditionen sozialphilosophischer Kritik. Es sind Traditionen, die epistemisch ansetzten, also mit der Problematisierung von Produktion, Machtgeschichte und Gestalt von Wissen. Doch in der neuesten Mainstreamgegnerschaft passiert mit diesen epistemisch-kritischen Motiven häufig etwas Eigenartiges: Auf verschiedenen Linien geraten sie fehlschlüssig und ideologisch – gerade darin jedoch scheinen sie an Attraktivität für ein großes Publikum eher noch zu gewinnen.

Einige Linien solchen Schlechtwerdens von Kritik zeichnet der Vortrag nach. Wann wird das, was besonders »kritisch« klingt, zum Fehlschluss und zum Pseudo-Argument? Wie mussten klassische Motive sozialphilosophischer Kritik verwandelt werden, um für das Textgenre populärer Mainstreamkritik tauglich zu werden? Was erklärt die große öffentliche Attraktion dieser schlechten Kritik? Und wie ließe sich stattdessen besser, triftiger, treffender Kritik üben?

Die Interaktion von Sprachen in dem bilingualen Mind: Unsere Forschung am Romance Lab

Jeder von uns hat schon Erfahrung mit dem Lernen einer Fremdsprache und der Beobachtung, dass es wahrscheinlicher ist, Fehler in einer Fremdsprache als in einer Erstsprache zu machen. Ziel dieser Veranstaltung ist es zu zeigen, warum dies der Fall ist. Im Besonderen werden wir feststellen, dass es sehr wichtig ist, diese Fehler zu verstehen, um daraufhin zu sehen, wie die Sprachen eines mehrsprachigen Menschen im Kopf repräsentiert werden und miteinander interagieren. Diese Interaktion verursacht dennoch nicht nur Fehler, sondern kann in einigen Fällen den Prozess des Fremdsprachenlernerns beschleunigen.

30.04.2024, 16-18 Uhr, Casino CAS 1.811

“…now, we're at that point where we're going to be telling the stories." Selbstrepräsentation und Dekolonialisierung im indigenen NordamerikaSeit einigen Jahren ist ‚Dekolonialisierung' ein Begriff, der für das steigende Selbstbewusstsein indigener Gruppen und Individuen steht. Er meint im Kern, dass koloniale Darstellungen durch indigene Perspektiven ersetzt oder zumindest darum ergänzt werden müssen. Während die damit verbundene Selbstrepräsentation in Museen relativ neu ist, ist diese schon lange ein zentraler Bestandteil „indianischer Kunst“. Der Werkstattbericht wird diese beiden Bereiche verknüpfen und über ethnologische Forschung dazu berichten. Dabei ist die ethnologische „Werkstatt“ groß und beinhaltet u. a. Reisen nach South Dakota, Besuche im Field Museum Chicago und Kooperationen mit dem Weltkulturen Museum Frankfurt.

„eine der herrlichsten Entdeckungen, die je auf Cypern gemacht worden ist“ Die Wiederentdeckung eines antiken Heiligtums

Durch einen Zufall wurde 1885 auf Zypern ein Heiligtum entdeckt, dessen reichen Funde es innerhalb kürzester Zeit auch über die Fachwelt hinaus berühmt machte. Mehr als 500 Statuen von teilweise kolossaler Größe wurden im Rahmen einer zweiwöchigen Notgrabung geborgen. Ebenso schnell geriet das Heiligtum aber aus verschiedenen Gründen wieder in Vergessenheit. Die Fundstücke galten weitgehend als verloren und wurden erst vor 50 Jahren in Kanada wiederentdeckt. Die Lokalisierung des nur teilweise ausgegrabenen Heiligtums selbst aber galt bis vor kurzem weiterhin als unbekannt. Seit 2020 bemühen sich Frankfurter Archäologen, den Fundplatz zu identifizieren und erneut auszugraben. Erst im vergangenen Jahr ist nun der Durchbruch erfolgt! Im Vortrag soll gezeigt werden, wie dies durch den Einsatz verschiedener Methoden, Beharrlichkeit und Engagement auch der am Projekt beteiligten Studierenden gelungen ist, und welches Potential für moderne Fragestellungen in dem Fundplatz steckt.

14.05.2024, 16-18 Uhr, IG-Farben-Nebengebäude NG 2.701

Schulpastoral oder Kirche durch die Hintertür? Eine deskriptive und evaluative Analyse eines katholischen Jugendtreffs

Durch die Einführung des Ganztags suchen auch katholische Schulen vermehrt die Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartner*innen, die Angebote im Ganztag machen und für die Schulen damit eine wichtige Mithilfe bei der Ausgestaltung des Ganztags sind. Eine mögliche Kooperationspartnerin kann auch die örtliche Kirchengemeinde sein, die selbst unter anderem deshalb ein hohes Interesse an der Zusammenarbeit mit katholischen Schulen hat, weil sie in der Schule junge Menschen erreichen kann, die sie aus vielerlei Gründen in den klassischen Gemeindekontexten nicht erreichen würde. Vor diesem Hintergrund gewinnen Projekte schulisch-kirchlicher Zusammenarbeit vermehrt an Relevanz und die Forderung nach zukunftsfähigen Konzepten derartiger Kooperationen wird laut. Im Rahmen des Vortrags stelle ich Ihnen einen katholischen Jugendtreff als ein Beispiel für eine solche Kooperation vor.

21.05.2024, 16-18 Uhr, Casino 1.801

Wissenschaftsphilosophie für die Sozialwissenschaften

Die Sozialwissenschaften befinden sich innerhalb der Wissenschaftslandschaft an einem seltsamen Ort. Weder ganz Naturwissenschaft (science) noch ganz Geisteswissenschaft (humanities) sind sie Grenzgänger zwischen diesen beiden Welten, denn einerseits geht es ihnen um die kausale Erklärung von sozialen Prozessen als objektiven Gegebenheiten und andererseits um das deutende Verstehen von Sinn und Bedeutung des Sozialen aus subjektiven Perspektiven. Diese Grenzposition führt zu unproduktiven Frontstellungen zwischen empirisch-analytischen Ansätzen, die mit quantitativen Methoden (Statistiken, Umfragen) und hohen Fallzahlen arbeiten, und qualitativ-interpretativen Ansätzen, die eher qualitativ (Interviews, Beobachtung) an kleinen Fallzahlen oder Einzelfällen arbeiten. In den damit zusammenhängenden Konflikten geht es letztlich um wissenschaftsphilosophische Grundfragen der Ontologie, Epistemologie und Methodologie: Wie ist die soziale Welt beschaffen? Was können wir über sie wissen? Wie gelangen wir zu Erkenntnissen über sie? Im Vortrag wird eine wissenschaftsphilosophische Perspektive vorgeschlagen, die die unterschiedlichen Paradigmen der Sozialwissenschaften produktiv verbinden könnte, indem sie den Anspruch auf Objektivität und Wahrheit mit der Perspektivität und Situiertheit des Wissens verknüpft.

04.06.2024, 16-18 Uhr, IG-Farben-Nebengebäude NG 2.701

Können Bilder lügen?

Philosophische Forschung zur Wahrheit von Bildmedien

Obwohl Bilder oft selbsterklärend scheinen, gestaltet sich ihre theoretische Einordnung durchaus schwierig. Ein Grund dafür ist sicher, dass Bilder in sehr unterschiedlichen Kontexten eine Rolle spielen: Von Höhlenmalereien oder abstrakten Gemälden im Museum über das Röntgenbild oder Beweisfoto bis hin zu Werbung, Socialmedia-Memes oder Graffiti. Entsprechend vielfältig sind auch die Ansätze verschiedener Bildwissenschaften. Aus der Perspektive der Erkenntnistheorie stellt sich aber die ganz grundlegende Frage, inwiefern Bildmedien überhaupt 'wahr' sein können – oder eben manipulativ.

Forschungslabor

Termine/Programm Forschungslabor

Das unten stehende Programm mit Terminen, Vortragenden und Workshoptiteln finden Sie zudem hier im Vorlesungsverzeichnis.

Transformative Auseinandersetzung mit Lernbiographien im Dialog mit Forschung und Praxis

Die Macht der Karten – Herrschaftswissen, Kritische Kartographie, Counter Mapping

Karten sind seit jeher ein machtvolles Instrument, wenn es darum geht, Informationen räumlich darzustellen. Doch über die reine Vermittlung vermeintlich objektiver Daten hinaus dienen Karten auch dazu, Herrschaftswissen zu stützen und Kontrolle auszuüben. Der seit den 1980er Jahren im internationalen Kontext vorliegende Forschungsansatz der „Critical Cartography“ begreift Karten keineswegs als neutrale Darstellungen von Tatsachen, sondern sieht darin komplexe gesellschaftliche Konstruktionen. Hiernach folgen Karten machtvollen Konventionen und Interessen und schaffen damit erst die Tatsachen, die sie vordergründig nur abzubilden behaupten. Anschließend an die Kritik an Karten betont die Kritische Kartographie aber auch stets die Möglichkeit, das Werkzeug Karte selbst dafür einzusetzen, marginalisierten Themen und Gruppen, denen in hegemonialen Karten kein Platz eingeräumt wird, eine Möglichkeit der Artikulation zu bieten („Counter-Mapping“). Im Workshop wird die Bedeutung eines kritischen Umgangs mit Karten thematisiert sowie Prinzipien kritisch-kollektiven Kartierens vorgestellt und an Beispielen selbst praktisch erprobt.

Denken viele bei Religion an alte Bücher und Zusammenkünfte in geschichtsträchtigen Gebäuden, so rutscht Religion doch auch auf Social Media immer mal wieder in die Filterbubbles hinein und bleibt ein modernes und dynamisches Phänomen.

Im Workshop wollen wir uns mit Religion auf Instagram befassen, indem wir uns folgende Fragen stellen: Wie sprechen Menschen auf Instagram über Religion? Welche Bilder benutzen sie? Wie werden Religionen dargestellt? Dabei probieren wir aus, wie wissenschaftliche Forschung auf Social Media funktioniert und welche Perspektiven die Beschäftigung mit Theologie und Religionsforschung zu bieten hat.

Schmuck war im Mittelalter nicht nur ein Luxusartikel, sondern war auch ein Ausdrucksmittel des Glaubens. Rosenkränze, deren Perlen in Form von Gesichtern filigran aus Elfenbein geschnitzt wurden oder Amulette aus Gold mit magischen

Alle wollen fit sein – zumindest wird suggeriert, dass fitte Menschen gesund, attraktiv und erfolgreich sind. Zudem ist Fitness, so scheint, am Körper ablesbar. Wer Muskeln und einen aufrechten Gang hat, dem werden positive Eigenschaften zugeschrieben. Wer übergewichtig ist, der erscheint hingegen als faul und undiszipliniert.

Doch, warum ist dies in unserer Gesellschaft so? Wie ist der Glaube an Fitness zu erklären? Wo kommt er her? Was hat er mit Arbeit und Leitung zu tun? Und gilt Fitness für alle gleichermaßen – egal welches Geschlecht oder welches Alter? Und inwiefern hilft Fitness, besser zu überleben?

Auch zum Campus Westend bzw. dem dortigen ehemaligen Hauptsitz des IG Farben Konzerns gibt es eine Verbindung. Im Jahr 1923 setzte die spanische Armee, die das Rif damals als Kolonialmacht beherrschte, erstmals Giftgas gegen die dortige Bevölkerung, das sie von Deutschland gekauft hatte, und das u.a. von der IG Farben produziert worden waren. Zuvor waren der spanischen Armee empfindliche Verluste von den Guerilla-Truppen der Rif-Republik (1921 – 1926) zugefügt worden, einem der ersten antikolonialen Staatsprojekte auf dem afrikanischen Kontinent.

Die Fahne der Rif-Republik und das Porträt ihres Präsidenten Abdelkrim al-Khattabi ist in der marokkanischen Diaspora zunehmend präsent, insbesondere seit den Sozialprotesten der Hirak-Bewegung im Rif, einer Bewegung, die 2016/2017 gegen die Marginalisierung der Region auf die Straße ging und aus der Diaspora viel Unterstützung erfuhr.

Ausgehend von dem Dokumentarfilm „Marokko 1921. Ein vergessener Krieg“ wird in diesem Workshop anhand von biographisch-narrativen Interviews mit Hirak-Unterstützer:innen in Deutschland rekonstruiert, wie kollektive Erinnerung an (post)koloniale Gewalt „migriert“ und an anderen Orten neue Rahmen und neue Bezugspunkte findet.

'Als Lucifer vom Himmel fiel.' Der Teufel in der Literatur des Mittelalters

Die apokryphe Geschichte vom Sturz des Engels Lucifer wurde im Mittelalter vielfach bearbeitet und bildet in zahlreichen Chroniken und bibelepischen Texten einen festen Bestandteil des Erzählens vom Weltanfang: Von Stolz und Hochmut geblendet rebelliert der schöne Lichtbringer gegen seinen Schöpfer, der ihn prompt bestraft. Der gefallene Engel wird in die Hölle verbannt, von wo aus er fortan ohne jede Aussicht auf Gnade als Teufel vor allem damit beschäftigt sein wird, Gottes nächste Schöpfung, den Menschen, vom rechten Pfad abzubringen.

Im Workshop werden wir uns mit deutschsprachigen Texten des Hochmittelalters beschäftigen, die vom Sturz erzählen. Dabei geht es dezidiert nicht um theologische Debatten, sondern primär darum, wie der Stoff jeweils inszeniert und vor allem narrativ funktionalisiert wird.

Vergangene Semester

Detailinformationen zu den Workshops Forschungslabor 2023

Religion und Ökologie - über Gemeinsamkeiten, Gegensätze und den Grund, warum Religion ein wichtige Rolle auf dem Weg in eine grünere Zukunft spielen könnte.

Die letzten Veröffentlichungen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) haben deutlich gezeigt, dass der Umgang der Gesellschaft mit der Natur die Grenzen der Belastbarkeit unseres Planeten überschreitet. Die Folge sind Naturkatastrophen und Leid, vor allem im globalen Süden. Als offensichtliche Lösung wird immer wieder eine Neuausrichtung unseres Konsumverhaltens gefordert, also ein bewussterer Umgang mit der Natur.

Doch wie werden Menschen zum Umdenken bewegt? Nach welchem Maßstab beurteilen wir unser Verhältnis zur nicht-menschlichen Umwelt? Und welchen Blickwinkel haben religiöse Institutionen und Glaubensgemeinschaften auf diesen Vorgang?

Eine Antwort auf diese Fragen erarbeiten wir gemeinsam in einem Workshop

Die Macht der Karten – Herrschaftswissen, Kritische Kartographie, Counter Mapping

Karten sind seit jeher ein machtvolles Instrument, wenn es darum geht, Informationen räumlich darzustellen. Doch über die reine Vermittlung vermeintlich objektiver Daten hinaus dienen Karten auch dazu, Herrschaftswissen zu stützen und Kontrolle auszuüben. Der seit den 1980er Jahren im internationalen Kontext vorliegende Forschungsansatz der „Critical Cartography“ begreift Karten keineswegs als neutrale Darstellungen von Tatsachen, sondern sieht darin komplexe gesellschaftliche Konstruktionen. Hiernach folgen Karten machtvollen Konventionen und Interessen und schaffen damit erst die Tatsachen, die sie vordergründig nur abzubilden behaupten. Anschließend an die Kritik an Karten betont die Kritische Kartographie aber auch stets die Möglichkeit, das Werkzeug Karte selbst dafür einzusetzen, marginalisierten Themen und Gruppen, denen in hegemonialen Karten kein Platz eingeräumt wird, eine Möglichkeit der Artikulation zu bieten („Counter-Mapping“). Im Workshop wird die Bedeutung eines kritischen Umgangs mit Karten thematisiert sowie Prinzipien kritisch-kollektiven Kartierens vorgestellt und an Beispielen selbst praktisch erprobt.

Warum muss man sich eine Hitler-Rede anhören?

Die Betonung liegt hier auf dem Verb. Reden sind keine rein schriftlichen, sondern naturgemäß zugleich vorgetragene Texte. Ob eine Rede gelungen ist, hängt größtenteils von dem Auftritt des Redners oder der Rednerin ab. Der Workshop nimmt Hitler als Redner in den Blick und will am Beispiel der Rundfunkansprache, die er am 21.7.1944 nach dem Stauffenberg-Attentat hielt, zeigen, warum die eingehende Auseinandersetzung mit der Tonaufnahme – zusätzlich zu den vorhandenen schriftlichen Quellen – unabdingbar ist. In drei Etappen (einführende Vortragsaufzeichnung, asynchroner Aufgabenteil, synchrone Sitzung) üben Sie den Umgang mit auditiven Quellen, einer in der

Geschichtswissenschaft noch wenig beachteten Quellengattung, und denken über deren Mehrwert nach.

Was

bedeutet Bedeuten in der Literatur des Mittelalters?

In einem Roman beobachtet ein Ritter, wie ein Drache mit einem Löwen kämpft und entscheidet sich, dem Löwen zu helfen. Wie ist seine Entscheidung zu verstehen? Ein Epos erzählt vom Sturz Lucifers aus dem Himmel und beruft sich auf die Bibel, in der davon kein Wort steht – ein Widerspruch? Und wie erklärt man die ausführliche Beschreibung eines unfassbar hässlichen Bauern, an dessen Schaffung Mutter Natur unschuldig sein will?

Wer die entsprechenden Texte aus dem deutschsprachigen Mittelalter interpretieren will, steht vor dem Problem, es mit Gegenständen einer fremden Kultur zu tun zu haben, bei der nicht nur konkrete Sachverhalte erklärungsbedürftig sind, sondern die zudem Bedeutung auf eine andere Weise generiert, als wir das gewohnt sind. Im praktischen Umgang mit solchen Beispielen aus der mittelalterlichen Literatur sollen im Forschungslabor Einblicke in die mediävistische Arbeit mit vormoderner Dichtung gewonnen werden.

Schmuck war im Mittelalter nicht nur ein Luxusartikel, sondern war

auch ein Ausdrucksmittel des Glaubens. Rosenkränze, deren Perlen in

Form von Gesichtern filigran aus Elfenbein geschnitzt wurden oder

Amulette aus Gold mit magischen Sprüchen sind nur einige der Objekte,

die als Körperschmuck oder als Hilfsmittel für das Gebet verwendet

wurden. Nicht nur anhand erhaltener Objekte, sondern auch durch

zahlreiche Gemälde wird einem die Vielfalt solcher Schmuckstücke im

Mittelalter bewusst.

Die Teilnehmer*innen sollen im Workshop einen Überblick über das weite

Feld des religiösen Schmucks erhalten. Dabei sollen Fragen wie die

Funktion der Schmuckstücke und deren Verwendungskreis beantwortet

werden. Ein Museumsbesuch soll das Erlernte noch einmal vor Originalen

vertiefen und den Workshop abschließen.

Mose4.0 - Entwicklung einer adaktiven Lernapp für den inklusiven Religionsunterricht der Grundschule

Digitalisierung

und Inklusion zählen gegenwärtig zu den zentralen Themen der

Unterrichtsforschung, Bildungspolitik und Unterrichtsplanung. Während

sie lange getrennt betrachtet wurden, beginnt die Wissenschaft

zunehmend, beide Perspektiven zusammenzudenken.

Im Rahmen des Workshops soll der Prototyp einer Lernapp vorgestellt

werden, der im Rahmen eines Promotionsprojekts in der Religionspädagogik

entstanden ist. Das besondere an der Lernapp ist, die Differenzierung

in vier Lerntypen, die in einem ersten Schritt

zugewiesen und dann dynamisch von der App an die Lernerfolge der

schüler*innen angepasst wird.

Im ersten Teil des Workshops wird der Forschungs- und

Entwicklungsprozess der App in seiner Komplexität, der Zusammenarbeit

aller Beteiligten und die Fallstricke und Hürden des Prozesses

vorgestellt.

Im zweiten Teil des Workshops kann die App ausprobiert werden und soll

zur Diskussion anregen, was ihre Entwicklung zur Unterrichtsforschung,

Bildungsdebatte und der Unterrichtsplanung beitragen kann.

Die "Mischehen-Debatte" von 1912 und die Rolle der Mission. Ein Lehrstück über die deutsche Kolonialgesellschaft

Im Jahr 1912 beschäftige sich der deutsche Reichstag mit dem Phänomen der sogenannten "Mischehen" zwischen deutschen KolonialistInnen und Angehörigen der kolonisierten Bevölkerung. In unserem Workshop lernen Sie zunächst die Grundzüge dieser Debatte kennen und erhalten einen Einblick in die innere Logik der deutschen Kolonialgesellschaft. Besonders spannend ist hierbei der Blick auf die Risse innerhalb der kolonialen Ordnung, die sich entlang von Themen wie der Genderordnung und der "Rassenfrage" auftaten.

In einem zweiten Schritt werden wir anhand von verschiedenen historischen Quellen den Standpunkt der christlichen MissionarInnen in der Debatte rekonstruieren und uns fragen, welchen Anteil die Mission am Entstehen des rassistisch geprägten Menschenbilds der deutschen Kolonialgesellschaft hatte.

Migration und koloniale Vergangenheit: Neue Rahmen kollektiver Erinnerung in der marokkanischen Diaspora in Frankfurt

Seit den 1960er Jahren ist die Rhein-Main-Region neben dem Ruhrgebiet Deutschlands wichtigste Zielregion für die Arbeitsmigration aus Marokko. Die wichtigste Entsenderegion dort ist wiederum das Rif, die Gebirgsregion am Rande er Mittelmeerküste im Norden Marokkos, von wo seit dem deutsch-marokkanischen Anwerbeabkommen 1963 viele Menschen als „Gastarbeiter“ in den unteren Lohngruppen angeworben wurden. Deutschland warb Arbeitskräfte an „und es kamen Menschen“ (Max Frisch). Viele der Irifiyen – Menschen aus dem Rif – sind in den vergangenen 60 Jahren Frankfurter:innen geworden, haben hier Familien gegründet, ihre Kinder sind hier geboren und aufgewachsen.

Es gibt noch eine Verbindung zwischen der Rhein-Main-Region und dem Rif. Vor genau 100 Jahren, im Jahr 1923, setzte die spanische Armee erstmals Giftgas gegen die Bevölkerung des Rif ein, das sie von Deutschland gekauft hatte, und das u.a. von der IG Farben produziert worden waren. Zuvor waren der spanischen Armee empfindliche Verluste von den Guerilla-Truppen der Rif-Republik (1921 – 1926) zugefügt worden, einem der ersten antikolonialen Staatsprojekte auf dem afrikanischen Kontinent.

Die Fahne der Rif-Republik und das Porträt ihres Präsidenten Abdelkrim al-Khattabi ist in der marokkanischen Diaspora zunehmend präsent, insbesondere seit den Sozialprotesten der Hirak-Bewegung im Rif, die 2016/2017 gegen die Marginalisierung der Region auf die Straße ging und aus der Diaspora viel Unterstützung erfuhr.

Ausgehend von dem Dokumentarfilm „Marokko 1921. Ein vergessener Krieg“ wird in diesem Workshop anhand von biographisch-narrativen Interviews mit Hirak-Unterstützer:innen in Deutschland diskutiert, wie kollektive Erinnerung an koloniale Gewalt „migriert“ und an anderen Orten neue Rahmen und neue Bezugspunkte findet.

- Aktuelles und Presse

- Pressemitteilungen

- Öffentliche Veranstaltungen

- Uni-Publikationen

- Aktuelles Jahrbuch

- UniReport

- Forschung Frankfurt

- Aktuelle Stellenangebote

- Frankfurter Kinder-Uni

- Internationales

- Outgoings

- Erasmus / LLP

- Goethe Welcome Centre (GWC)

- Refugees / Geflüchtete

- Erasmus +

- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen

- Goethe Research Academy for Early Career Researchers

- Forschung

- Research Support

- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur

- Profilbereich Molecular & Translational Medicine

- Profilbereich Structure & Dynamics of Life

- Profilbereich Space, Time & Matter

- Profilbereich Sustainability & Biodiversity

- Profilbereich Orders & Transformations

- Profilbereich Universality & Diversity