Pflichtmodule im Bachelorstudiengang Physik

| Modul |

Lehrveranstaltung |

CP |

| VEX1 |

Experimentalphysik 1: Mechanik, Thermodynamik |

10 |

| VEX2 |

Experimentalphysik 2: Elektrodynamik |

8 |

| VEX3A |

Experimentalphysik 3a: Optik |

4 |

| VEX3B |

Experimentalphysik 3b: Atome und Quanten |

4 |

| VEX4A |

Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen |

4 |

| VEX4B |

Experimentalphysik 4b: Festkörper |

4 |

| PEX1 |

Anfängerpraktikum 1 |

6 |

| PEX2 |

Anfängerpraktikum 2 |

6 |

| PEXF |

Fortgeschrittenenpraktikum |

12 |

| Modul |

Lehrveranstaltung |

CP |

| VTH1 |

Theoretische Physik 1: Mathematische Methoden der Theoretischen Physik |

8 |

| VTH2 |

Theoretische Physik 2: Klassische Mechanik |

8 |

| VTH3 |

Theoretische Physik 3: Klassische Elektrodynamik |

8 |

| VTH4 |

Theoretische Physik 4: Quantenmechanik |

8 |

| VTH5 |

Theoretische Physik 5: Thermodynamik und Statistische Physik |

8 |

| VPROG |

Einführung in die Programmierung für Studierende der Physik |

6 |

| Modul |

Lehrveranstaltung |

CP |

| VMATH1 |

Mathematik für Studierende der Physik 1 |

8 |

| VMATH2 |

Mathematik für Studierende der Physik 2 |

8 |

| VMATH3 |

Mathematik für Studierende der Physik 3 |

8 |

| Modul |

Lehrveranstaltung |

CP |

| EWA |

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten |

6 |

| BA |

Bachelorarbeit |

12 |

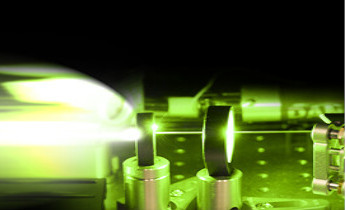

Zur Vorbereitung der

Bachelorarbeit werden typischerweise ab dem 4. Semester

Wahlpflichtlehrveranstaltungen in dem Fachgebiet absolviert, in dem die

Arbeit angefertigt werden soll. Die Auswahl des Gebiets für die

Bachelorarbeit bleibt dabei grundsätzlich den Studierenden überlassen.

Im Rahmen der Bachelorarbeit selbst werden die Studierenden in eine der

Arbeitsgruppen des Fachbereichs integriert. Alle am Fachbereich

vertretenen Forschungsrichtungen bieten auch Bachelorarbeiten an. Den

Studierenden eröffnet sich damit ein weites Spektrum von

Forschungsfeldern, nicht nur in den Schwerpunkten des Fachbereichs, der

Physik der elementaren und der kondensierten Materie, sondern auch in

den Bereichen Astrophysik/Kosmologie, Atomphysik, Beschleunigerphysik,

Laserphysik, Quantengase, Quantenoptik und Neuroscience. Die meisten

dieser Felder sind sowohl experimentell als auch in der Theorie

vertreten. In vielen Fällen werden die Studierenden während ihrer

Bachelorarbeit in internationale Kooperationen eingebunden. Durch die

enge Zusammenarbeit vieler Forschergruppen mit der Gesellschaft für

Schwerionenforschung (Darmstadt), aber auch durch Experimente am CERN

und DESY (Hamburg), können Studierende während ihrer Bachelorarbeit auch

in Großforschungseinrichtungen hineinschnuppern.