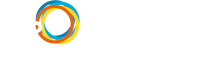

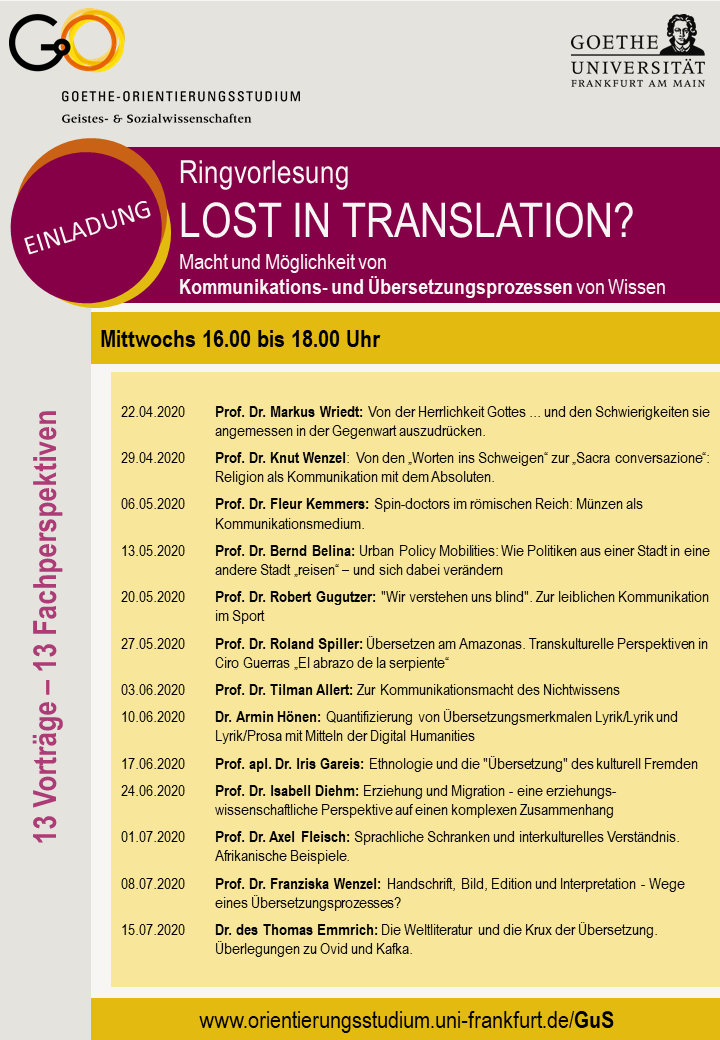

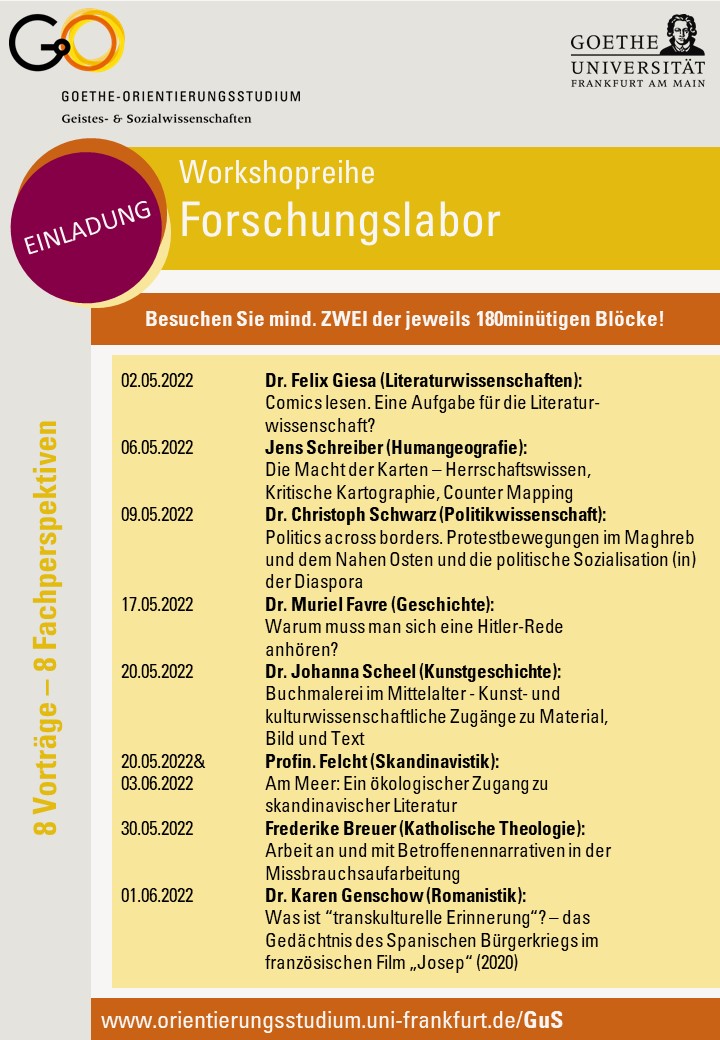

Programm-Archiv

Übersicht der Veranstaltungen vergangener Semester

Auf dieser Seite können Sie sich einen Überblick über die

Veranstaltungen und Vorträge der vergangenen Semester verschaffen. Schauen Sie sich

die Plakate der beiden RIngvorlesungen sowie des Werkstattsberichtes

und des Forschungslabors an indem Sie auf die unten stehenden Tabs anwählen.

Das interdisziplinäre Projektseminar befasst sich mit Praxen und Kulturzeugnissen (Bildlichkeit, Klang, Speisegebote, Materialität…) in Judentum, Christentum und Islam, die in einer zunehmend säkularen Gesellschaft häufig fremd erscheinen. Ausgehend von der eigenen sinnlichen Wahrnehmung soll ein kulturanalytisch reflektierter Zugang zum Thema eingeübt und die identitätsstiftende Funktion dieser Praxen für religiöse Gemeinschaften diskutiert werden. Dabei gilt es vor allem die Dimension von sozialer Zugehörigkeit und Fremdheitserfahrungen in den Blick zu nehmen. Neben religionswissenschaftlichen werden kultur- und geschichtswissenschaftliche Perspektiven des wissenschaftlichen Arbeitens erprobt. Erfahrungen in diesen oder verwandten Disziplinen sind für das Tutorium hilfreich.

Schreibende Reisende. Identität und Alterität aus literaturwissenschaftlichen und ethnologischen Perspektiven (Arbeitstitel)

Ziel des Blockseminars ist es, Literaturwissenschaften und Ethnologie sowie ihre Methoden in ihren Grundzügen vorzustellen. Mit einem regionalen Schwerpunkt auf ‚den Amerikas‘ werden wir uns mit textuellen Darstellungen des „Eigenen“ und des „Fremden“ sowie ihrer Rolle für unsere Gegenwart auseinandersetzen.Ausgehend von impulsgebenden Reisetexten, wie dem Bordtagebuch von Kolumbus, „Berichten“ über Kannibalen und die allmähliche Technisierung des Reisens um die Welt, werden wir thematische Bezüge zum 20. und 21. Jahrhundert herstellen sowie uns mit ethnologischen Ansätzen und Denkweisen beschäftigen.

Zu den Fragestellungen, die wir im Laufe des Semesters erörtern, gehören: Wie wandelt sich Reiseliteratur im Laufe der Zeit? Was ist eine Ethnologie des Reisens? Was ist Ethnographie und kann sie als literarische Form gelten? Wie werden Exotisierung und Machtverhältnisse in Reiseliteratur bis heute fortgeschrieben? Wie kommen Imaginarien des „Anderen“ zustande? Wie identifiziert und analysiert man die Inszenierung von sozialen Kategorisierungen und ihren Überschneidungen?

Für die drei Blocktermine des Seminars (21./22. April, 26./27. Mai, 16./17. Juni) sind Textdiskussionen und neben Inputs der Dozentinnen auch Gruppen- und Reflexionsaufgaben geplant. Ab Mitte des Semesters entwickeln wir ein Konzept für einen Blog, der am Ende des Semesters als Seminar-Output online zugänglich gemacht werden soll. Die Beiträge für den Blog können divers und entlang der Interessenschwerpunkte der Studierenden entworfen werden. Im Rahmen des Tutoriums wird es Raum zur Entwicklung, Umsetzung und Gegenlektüre der einzelnen Beiträge geben.

Das Seminarcorpus besteht aus deutsch- und englischsprachigen Texten. Gute Lektürekenntnisse des Englischen sind daher Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs. Eine Affinität zu romanischen Sprachen, v. a. Französisch und Spanisch, ist keine Voraussetzung für die Teilnahme, aber sehr willkommen.

Dazu werden wir im monatlichen Blockseminar wissenschaftliche Texte lesen und diskutieren. Wichtig ist aber auch, den Praxisbezug unseres Themas nicht aus den Augen zu verlieren. Gerade die Tutorien sollen hier die effektive Verbindung von Theorie und Praxis abrunden. Ein seminarbegleitendes Abschlussprojekt wird die wissenschaftliche Auseinandersetzung aufnehmen und mediale Konstruktionsmuster dekonstruieren.

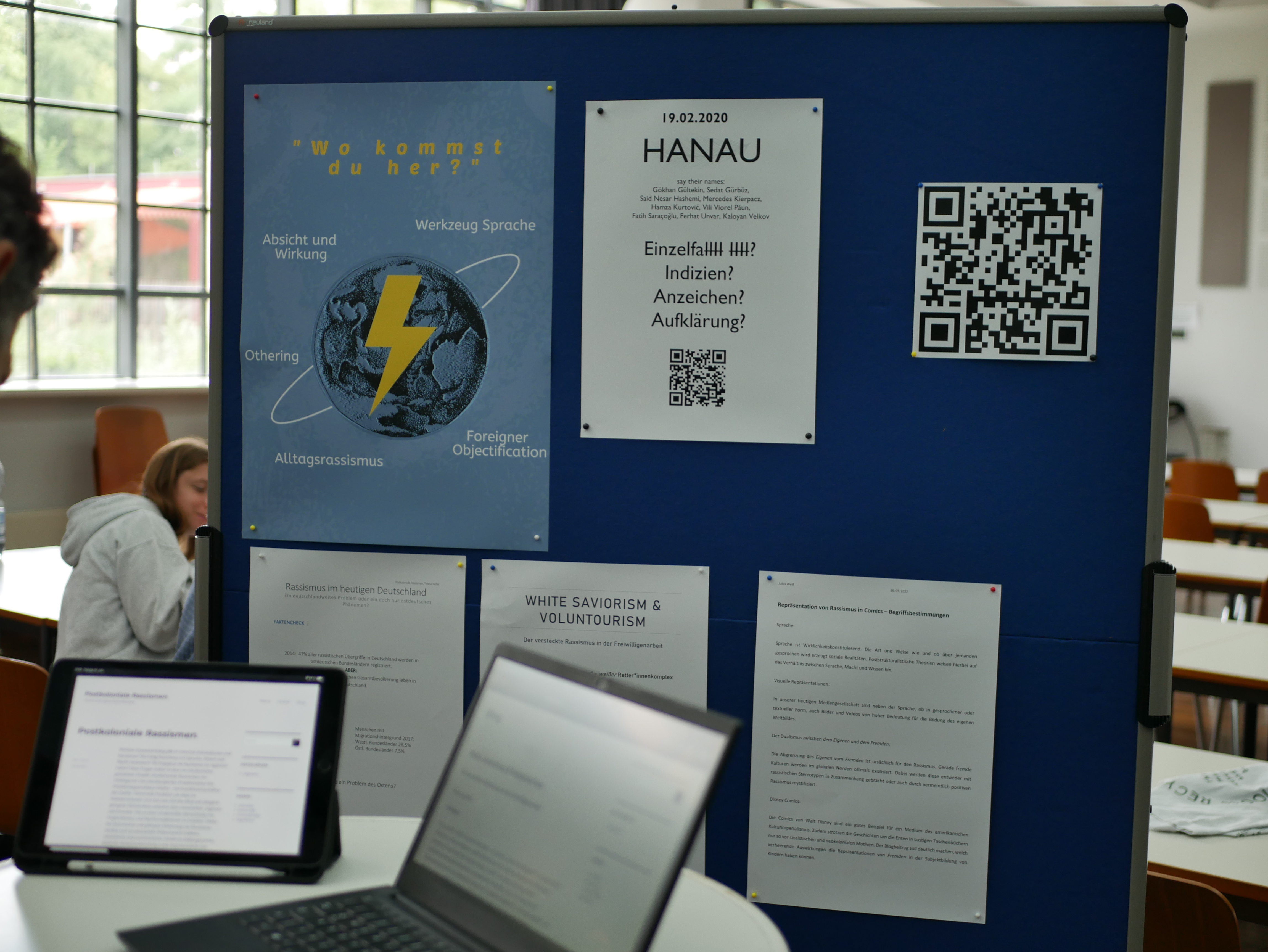

Die Revolutionen der Jahre 2010 und 2011 in den Ländern Nordafrikas und Westasiens waren mit großen Hoffnungen auf Veränderung der Lebensumstände der Menschen verbunden. Nach mehr als zehn Jahren ist heute klar, dass die meisten Revolutionen vorerst zum Stillstand gekommen sind: Autoritäre Strukturen bleiben erhalten, Staaten zerfallen, neue nicht-staatliche Akteure, die ihr Handeln mit einer ultra-konservativen Lesart des Islams legitimieren, treten vermehrt in Erscheinung und über allem schweben die geostrategischen Interessen externer Akteure.

Während die Menschen vor Ort ihre Aufstände als Revolutionen feierten, sich in sozialen Bewegungen und Netzwerken organisierten, herrschte in hiesigen Diskursen zwar Anteilnahme und Begeisterung, zugleich jedoch auch Überraschung über die gesellschaftliche Dynamik angeblich verkrusteter Gesellschaften, die seit Jahrzehnten unter autoritären Strukturen leiden. Es dauerte nicht lange, da wurde diese Begeisterung mit der Angst vor einem „Arabischen Herbst“ und einer „Islamisierung“ der Aufstände konterkariert.

Dieses Seminar will einen Einstieg in die Regionalforschung geben und zugleich wichtige Konzepte der Sozialwissenschaften einführen. Dabei will es die Komplexitäten der sozio-politischen Realität dieser wichtigen Region reflektierend in die Analyse einbeziehen und etablierte, eurozentrische Narrative über den „Nahen Osten“, „den Islam“, die angebliche Demokratieunfähigkeit dieser Staaten etc. einreißen. Dazu ist es notwendig, die historische Gewordenheit staatlicher Strukturen, (zivil)gesellschaftlicher Entwicklungen sowie internationaler Interessen zusammen zu denken.

Wichtiges Element dieses Seminars wird deshalb eine kontinuierliche Arbeit am Begriff sein, das Hinterfragen scheinbar unverrückbarer Wahrheiten über die „orientalischen Anderen“ und die Frage nach Möglichkeiten der Veränderung.

Schreibende Reisende. Identität und Alterität aus literaturwissenschaftlichen und ethnologischen Perspektiven (Arbeitstitel)

Ziel des

Seminars ist es Literaturwissenschaften und Ethnologie sowie ihre Methoden in

ihren Grundzügen vorzustellen und einen ersten Blick auf interdisziplinäre

Synergien und Schnittstellen zu werfen. Mit einem regionalen Schwerpunkt auf ‚den

Amerikas' werden wir uns mit textuellen Darstellungen des „Eigenen“ und des „Fremden“

und ihrer Rolle im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext auseinandersetzen.

Zu den zentralen

thematischen Achsen, die wir im Laufe des Semesters betrachten wollen, gehören:

Reiseliteratur im Laufe der Zeit; Ethnologie und Tourismus; Mobilität und

Ethnographie als literarische Mittel; Fortschreibung von Exotisierung und Machtverhältnissen;

Inszenierung von sozialen Kategorisierungen und ihre Überschneidungen, …

In den

wöchentlichen Seminarsitzungen (online) sind neben Textdiskussionen und Inputs der

Dozentinnen auch Gruppen- und Reflexionsaufgaben geplant. Ab Mitte des

Semesters entwickeln wir ein Konzept für einen Blog, der am Ende des Semesters als

Seminar-Output online zugänglich werden soll. Die Beiträge für den Blog können

divers und entlang der Interessenschwerpunkte der Studierenden entworfen werden,

haben aber den Anspruch, die Inhalte, Diskussionen und Reflexionen der

Veranstaltung widerzuspiegeln. Im Rahmen des Tutoriums wird es Raum zur

Entwicklung und Umsetzung der einzelnen Beiträge geben.

Die Seminarbibliographie besteht aus deutsch- und englischsprachigen Texten. Eine Affinität für oder Kenntnisse von romanischen Sprachen, insbes. Französisch und Spanisch, sind keine Voraussetzung für die Teilnahme, aber sehr willkommen.

Materialität und Kultur

Materialität und Kultur. Wie aus Dingen Wissen über Gesellschaften entsteht. Archäologische und ethnologische Analysen (nicht nur) von Objekten aus Sammlungen der Goethe Universität

Form und Beschaffenheit von Artefakten beinhalten wichtige Aussagen darüber, welche Bedeutung und Funktion in vergangener Zeit oder heute diese Objekte hatten oder haben. Eine genaue Betrachtung materieller Dinge zeigt Merkmale und Spuren, die übersetzt werden müssen, damit sie dem heutigen Betrachter verständlich werden.

Durch die Interpretation der Objekte ist es möglich, vieles über alltägliche Handlungsweisen, Formen des Umgangs und Bewertungen dieser Objekte herauszufinden. Hierfür haben Ethnologie wie Archäologie eigene Methoden entwickelt, die im Projektseminar vermittelt werden. Dafür werden ausgewählte Sammlungsobjekte bereitgestellt, an denen diese Methoden erprobt und die Aussagekraft von Dingen für das Leben von Menschen in Vergangenheit und Gegenwart erkundet werden soll. Zudem werden auch Dinge aus der Lebenswelt der Seminarteilnehmer betrachtet und interpretiert.

Sie werden als Projektarbeit die Aufgabe erhalten, selbst einen Kurzfilm zu einem Objekt der Wahl aus Ihrer eigenen Lebenswelt zu erstellen.

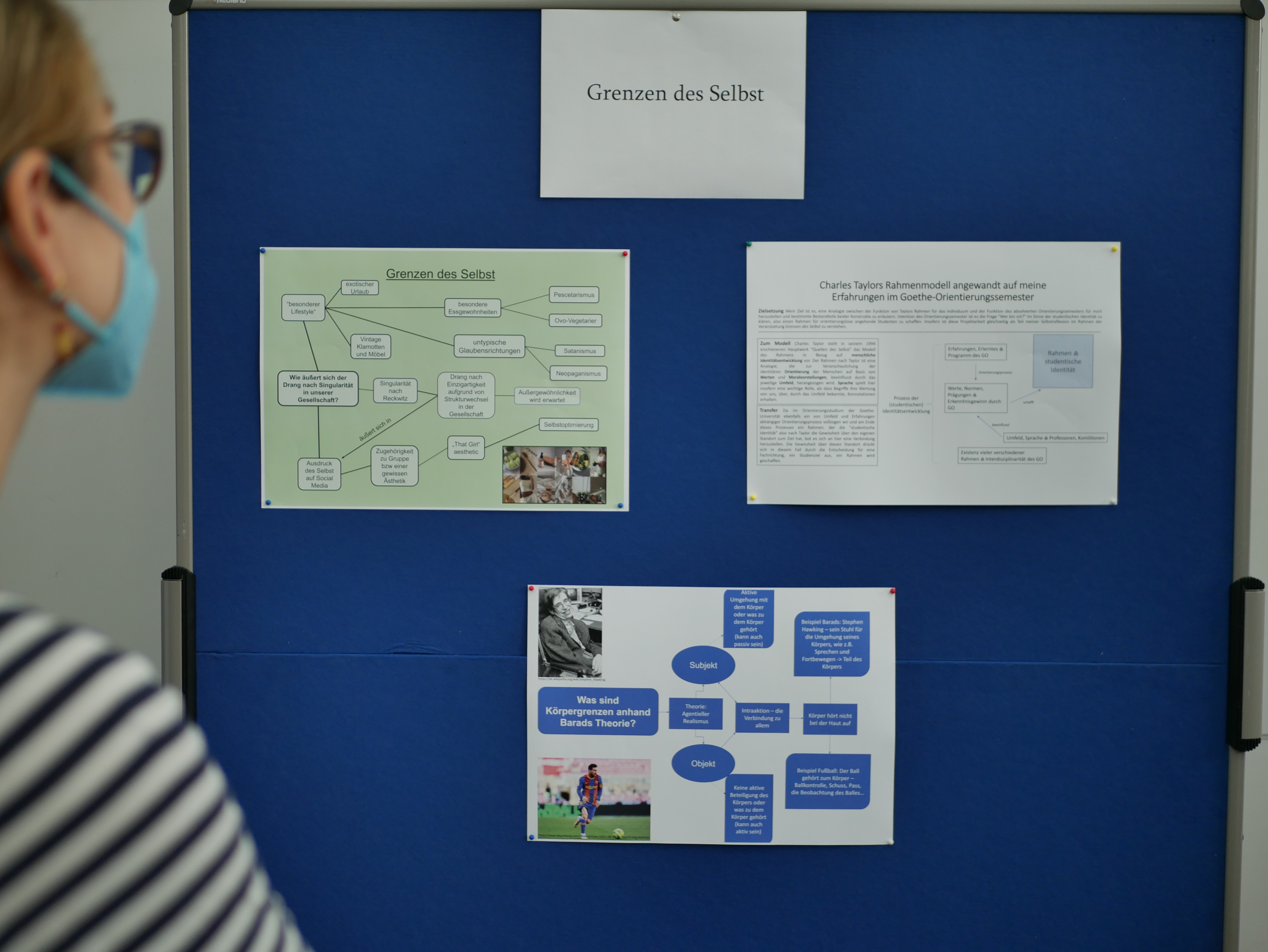

Sprechende Körper

Als Subjekte sind wir alle verwoben mit der Welt. Gerade in der Philosophie setzen sich viele mit dem Phänomen auseinander, das wir als denken bezeichnen, wird sich gefragt, was den Geist ausmacht. Doch welche Rolle spielt der Körper? Können wir uns als körperlose Wesen denken? Gibt es überhaupt Grenzen zwischen Körper und Geist? Wie wichtig ist der Körper, in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen Sport betreiben, sich fit halten wollen? Wer oder was wird dort trainiert? In der Sportsoziologie kann der Körper nicht ignoriert werden, denn Sport ist Körperlichkeit. Was macht uns dann nun eigentlich aus im Alltag? Der Geist? Der Körper? Beides? Wie sprechen wir zur Welt? Mit Worten? Gesten? Unserer Kleidung?

Sprechende Körper, ihre Verwobenheit mit dem Geist und ihre Verbindungen zur Welt stehen im Mittelpunkt unseres Projektes. Dabei werden wir philosophische und sportsoziologische Texte lesen und miteinander diskutieren

WissensKulturen

WissensKulturen – Kulturelle Praktiken der Übersetzung in der Wissensgesellschaft

• Wie wird Wissen vermittelt? Was wird weitergegeben, was aussortiert?

• Wer verhandelt oder entscheidet, was sich in Diskursen und Debatten als Allgemeinwissen etabliert?

• Welche Rolle spielt die Wissenschaft und mit wem arbeitet sie zusammen?

• Wie können verschiedene Praktiken der Übersetzung aussehen? Wie unterscheiden sie sich voneinander und warum?

• Was bedeutet es in einer Wissensgesellschaft zu leben, in der Fakten und Rationalität eine leitende Rolle spielen?

• Welche Bedeutung kommt anderen Formen von Wissensbildung und -verbreitung zu?

• Inwieweit ermöglicht oder hemmt Übersetzung Veränderung in der Gesellschaft?

Über-Setzen von West nach Ost in Goethes Divan

Der West-östliche Divan gehört zum dichterisches Alterswerk Goethes. Etwa in den Jahren 1814-20 hatte er sich einem unerhörten und ungewöhnlichen Experiment ausgesetzt, indem er sich einerseits Wissensbestände der Orientalistik aneignete und diese schließlich dichterisch nachahmte, oder sich dazu dialogisch in Beziehung setzte. Da er selbst die Sprachen Arabisch und Persisch nicht beherrschte, musste er sich mit Übersetzungen auseinandersetzen. Dazu gehören Koran-Übersetzungen oder die Dichtungen des persischen Dichters Hafis.

Lost in the Anthropocene

Im Jahr 2000 wurde durch den Atmosphärenchemiker Paul J. Crutzen und

den Biologen Eugene F. Stoermer die These vorgelegt, dass mit dem Beginn

der industriellen Revolution gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein neues

geologisches Zeitalter angebrochen sei: das Anthropozän. Der Mensch hat

demnach einen solch tiefgreifenden und zeitlich nachhaltigen Einfluss

auf die Natur genommen, dass damit ein erdgeschichtlicher Wendepunkt

überschritten wurde, dessen Spuren in einer geologischen Skalierung

einzuordnen sind. Neben den jahrtausendealten Veränderungen von

Landschaften durch Urbarmachung und Ressourcenabbau, der anwachsenden

Erdbevölkerung und der Domestikation von Tieren und Pflanzen, hat

insbesondere die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, der rasant

zunehmende Ausstoß von Gasen wie Kohlenstoffdioxid und Methan in die

Erdatmosphäre, einen Punkt erreicht, an dem sich die Grenze zwischen

Mensch und Natur nicht einfach verschiebt, sondern es immer schwieriger

wird, eine solche Unterscheidung überhaupt zu treffen. In einer

widersprüchlichen Kippbewegung scheinen die Gestaltung und Beherrschung

der Natur einen Punkt erreicht zu haben, an dem die menschliche

Lebensform in der Vielgestalt ihrer Hervorbringungen und objektiven

Veräußerungen selbst als geologischer Faktor erscheint, der sich auf den

ganzen Erdball auswirkt.

Das Seminar bietet eine orientierende

Annäherung an verschiedene theoretische Bestimmungen des

Anthropozän-Begriffs und geht dabei der Frage nach, wie sich zentrale

Vorstellungen von Kultur und Natur, von Zeitlichkeit und Geschichte

verändern, wenn sie im Zusammenhang einer geologischen Skalierung

betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund setzt sich die Veranstaltung

einerseits mit literarischen und künstlerischen Positionen auseinander,

andererseits sollen durch Vorträge von externen Gästen Perspektiven auf

die aktuelle literatur- und kulturwissenschaftliche Forschung zum

Anthropozän aufgezeigt werden.

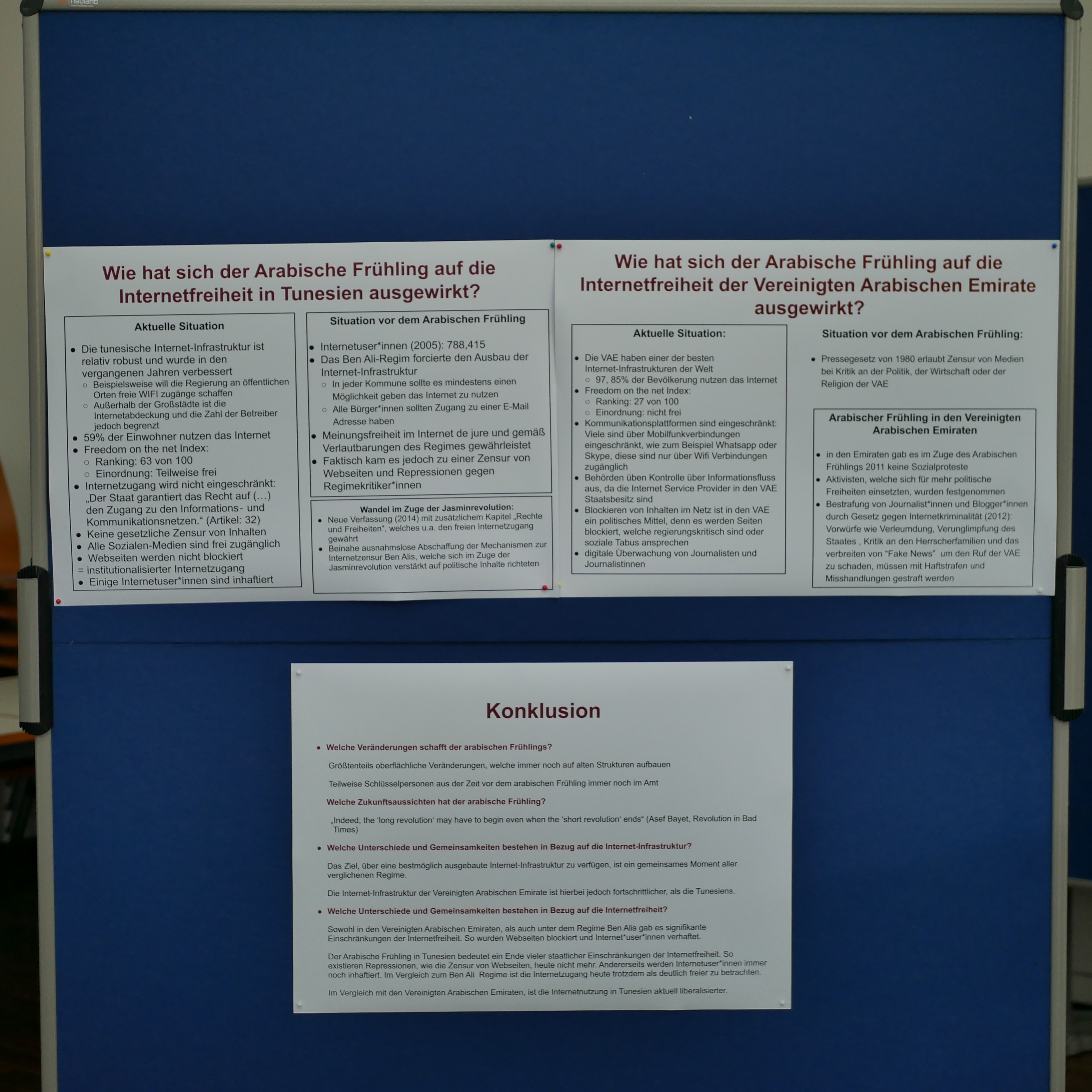

10 Jahre 'Arabischer Frühling'

10 Jahre 'Arabischer Frühling':

Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf Protestbewegungen,

Generationenverhältnisse, Klasse und Gender Nordafrika und Westasien

(NAWA) seit 2011

Das Seminar beschäftigt sich mit Protestbewegungen in Nordafrika und

Westasien dem sogenannten “Arabischen Frühling". Dieser bietet sich aus

verschiedenen Gründen als Beispiel für das Semesterthema Lost in

Translation? an, nicht zuletzt, weil die Sozial- und

Regionalwissenschaften im Jahr 2011 von den Ereignissen vollkommen

überrascht wurden. Bis dahin interpretierten viele Fachleute die

autoritären Regime in der Region Nordafrika-Westasien (NAWA) als

weitgehend “stabil", obwohl es viele soziale Missstände gab. Wurde hier

etwas missverstanden oder falsch übersetzt? Oder spiegelt die

Überraschung in der Forschung lediglich die Überraschung der Menschen

vor Ort, die ja oft selbst von der Eigendynamik der Ereignisse

überwältigt wurden? In welchem Maße kann Wissenschaft die Möglichkeit

derartiger Ereignisse überhaupt voraussehen? Weitere Fragen, die sich

hier anschließen: Wie genau kam autoritäre Herrschaft in den jeweiligen

Ländern in die Krise? Was sind soziale Bewegungen und wie können sie so

plötzlich und auch unter widrigsten Bedingungen entstehen? Eine weitere

Frage stellt der Begriff “Arabischer Frühling" selbst - für das

Selbstverständnis der Menschen vor Ort spielte er zunächst kaum eine

Rolle, sie nannten ihre Proteste in der Regel anders. Mit welchen

Erwartungen wird der Begriff benutzt? Warum wurden im Globalen Norden

nicht einfach die Selbstbezeichnungen der Bewegungen vor Ort übersetzt?

Anhand

früherer und gegenwärtiger Protestbewegungen in der NAWA-Region möchten

wir einen groben Überblick über die sozialen und politischen

Verhältnisse vorgeben, und gemeinsam diskutieren, wie man sie kritisch,

reflektiert und wissenschaftlich erfassen kann, aber auch wo die Grenzen

wissenschaftlicher „Übersetzung“ der Realität in Daten, Modelle und

Theorien liegen.

Das Seminar arbeitet mit einer akteurszentrierten

Perspektive, die anstrebt, die unterschiedlichen Gründe und Motive für

die Beteiligung zu verstehen und sie differenziert zu analysieren.

Aktivist*in¬nen haben bestimmte politische und soziale Ziele in der

Gesellschaft und sich aus diesem Grund der Revolution zugewandt. Sie

üben Macht aus und ihr politisches Engagement hat Auswirkungen auf die

verschiedenen Ebenen der Gesellschaft. Dieses möchten wir beleuchten,

indem wir die Forschung aufgreifen und weiterführen.

In

vergleichender Länderanalyse lassen sich die Ergebnisse jedoch teilweise

generalisieren und schließlich Fragen für den deutschen Diskurs

eröffnen. Die Forschungsperspektiven sind interdisziplinär auf die

Gebiete Politikwissenschaft, Soziologie, Islamwissenschaft,

Partizipationsforschung und Gender Studies angelegt. Vorausgesetzt

werden gute Englischkenntnisse, und die Bereitschaft, selbst auf

Englisch und Deutsch zu recherchieren und Referate zu halten.

Studierende können Referate zu konzeptuellen Themen oder zu

Länderbeispielen halten. Diese können sie im Rahmen des Oberthemas frei

wählen, in Absprache mit den Dozent*innen (im April, vor dem ersten

Block im Juni).

Vorschläge für Referatsthemen, allerdings können

Studierende selbst ein Thema ihrer Wünschen selbst wählen und mit den

Dozent*innen in Mai besprechen.

Konzepte

● Politische Systeme der arabischen Länder.

● Soziale Bewegungen und Soziale Bewegungsforschung

● Frauenbewegung

● Jugend, Generationenverhältnisse, politische Sozialisation

● Islamismus und islamistische Bewegungen

● Autoritarismus und Demokratisierung

● Die Region NAWA – grober Überblick und vergleichende Analyse: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Ländern

Länderbeispiele (Vorschläge, wichtig: unterschiedliche Regimetypen!):

● Ägypten

● Tunesien

● Marokko

● Syrien

● Algerien

● Sudan

● Iran

- Aktuelles und Presse

- Pressemitteilungen

- Öffentliche Veranstaltungen

- Uni-Publikationen

- Aktuelles Jahrbuch

- UniReport

- Forschung Frankfurt

- Aktuelle Stellenangebote

- Frankfurter Kinder-Uni

- Internationales

- Outgoings

- Erasmus / LLP

- Goethe Welcome Centre (GWC)

- Refugees / Geflüchtete

- Erasmus +

- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen

- Goethe Research Academy for Early Career Researchers

- Forschung

- Research Support

- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur

- Profilbereich Molecular & Translational Medicine

- Profilbereich Structure & Dynamics of Life

- Profilbereich Space, Time & Matter

- Profilbereich Sustainability & Biodiversity

- Profilbereich Orders & Transformations

- Profilbereich Universality & Diversity