Novellistik des 13.–15. Jahrhunderts. Textauswahl, Übersetzung und Kommentar, hg. v. Katharina Philipowski und Franziska Wenzel, erscheint im Schwabe-Verlag, Basel/Berlin.

Projektleitung: Prof. Dr. Katharina

Philipowski (Uni Potsdam) und Prof. Dr. Franziska Wenzel (GU)

Die Forschung zur Versnovellistik ist mit der rezenten sechsbändigen

Ausgabe »Die Deutsche Versnovellistik des 13.–15. Jahrhunderts« (erschienen

2020) in eine neue, noch weithin offene vielversprechende Phase getreten. Für

einen möglichst breiten, auch studentischen Kreis von Nutzerinnen und Nutzern

möchten wir der nunmehr verfügbaren Materialfülle eine Übersetzung von

ausgewählten Texten mit jeweils einem wissensgeschichtlichen Kommentar zur

Seite stellen, die im Schwabe Verlag erscheinen sollen.

Das Projekt sieht sich drei Zielen verpflichtet:

1. Die im Rahmen des Projektes angefertigten

Übersetzungen sollen die Übersetzungstätigkeit im akademischen Unterricht nicht

erübrigen, sondern Anregungen für den Austausch über Übersetzungsmöglichkeiten

und Deutungen liefern, die jeder Übersetzung immer schon zugrunde liegen.

2. ermöglichen Übersetzungen einen

Zugang für jene, die entweder jenseits des akademischen Umfelds oder auch

jenseits der Germanistik Interesse an den übersetzten Versnovellen haben. Der

Kommentar wird gattungs- und motivgeschichtliches sowie (kultur)historisches

Hintergrundwissen bereitstellen, um so v.a. Studierenden den Zugang zum

Text und die Arbeit an der eigenen Interpretation des Primärtextes zu

erleichtern.

3. Das Projekt versteht sich als Beitrag zum

Wissenschaftstransfer, einerseits in andere Fächer, andererseits aber auch in

die interessierte deutschsprachige Öffentlichkeit. Denn ihr dürfte ungeachtet

der vorliegenden englischen Übersetzungen der Zugang zu den in der »Deutschen

Versnovellistik des 13.–15. Jahrhunderts« edierten Texten ohne Übersetzung und

eingehende Kommentierung weitgehend verschlossen bleiben.

Zur Übersetzung und Kommentierung haben wir Kolleginnen und Kollegen aus

der Germanistischen Mediävistik eingeladen, die sich durch ihre

Forschungsschwerpunkt für die Übernahme von Texten besonders

empfehlen. Eine Veröffentlichung ist für Herbst/Winter 2025 geplant.

LehrFoRM_KuMed: Kulturwissenschaftlich-mediävistische LehrForschung im RMU-Format

Projektleitung: Prof. Dr. Claudia Lauer (JGU) und Prof. Dr. Franziska Wenzel (GU)

Projektmitarbeiter: Davina Beck MA (JGU), Melanie Guth (JGU), Malin Kipke MA (GU), Victoria Link (JGU)

Weitere Ansprechpartner: Anna Chalupa-Albrecht MA (GU); Jan Habermehl MA (JGU / GU), Dr. Birgit Herbers (JGU), Julius Herr, MA (GU); Dr. Mirna Kjorveziroska (JGU)

Laufzeit: 8/2022 – 5/2023

Förderung: RMU-Initiativfonds

Lehre

Nach erfolgreicher Start-Up-Phase, gefördert durch die Freunde der Johannes

Gutenberg-Universität Mainz und der Goethe-Universität Frankfurt, vertieft das

Projekt die kooperative Weiterentwicklung des bestehenden curricularen Angebots

mit Fokus auf agile Umsetzung, Aktualität und Nachhaltigkeit durch

berufsfeldorientiertes Arbeiten.

In diesem Kontext werden

neben einer eigenen Website eine Reihe von RMU-Werkstätten erarbeitet, die

ergebnisorientiert thematisch neu ausgerichtete philologische Kompetenzen mit

interdisziplinärer kulturwissenschaftlicher Forschung und

editionswissenschaftlicher Arbeit verknüpfen werden. Die Studierenden

überführen die Explorationen unter wissenschaftlicher Betreuung nachhaltig in

Auswahleditionen, um eine digitale studentische Editionsreihe zu etablieren.

Eine zu erarbeitende digitale Vorlesung, die in die alte und neue

Editionsphilologie, Kommentarpraxis und Textredaktion einführt, soll das

regelmäßige Angebot der Werkstätten kongenial ergänzen.

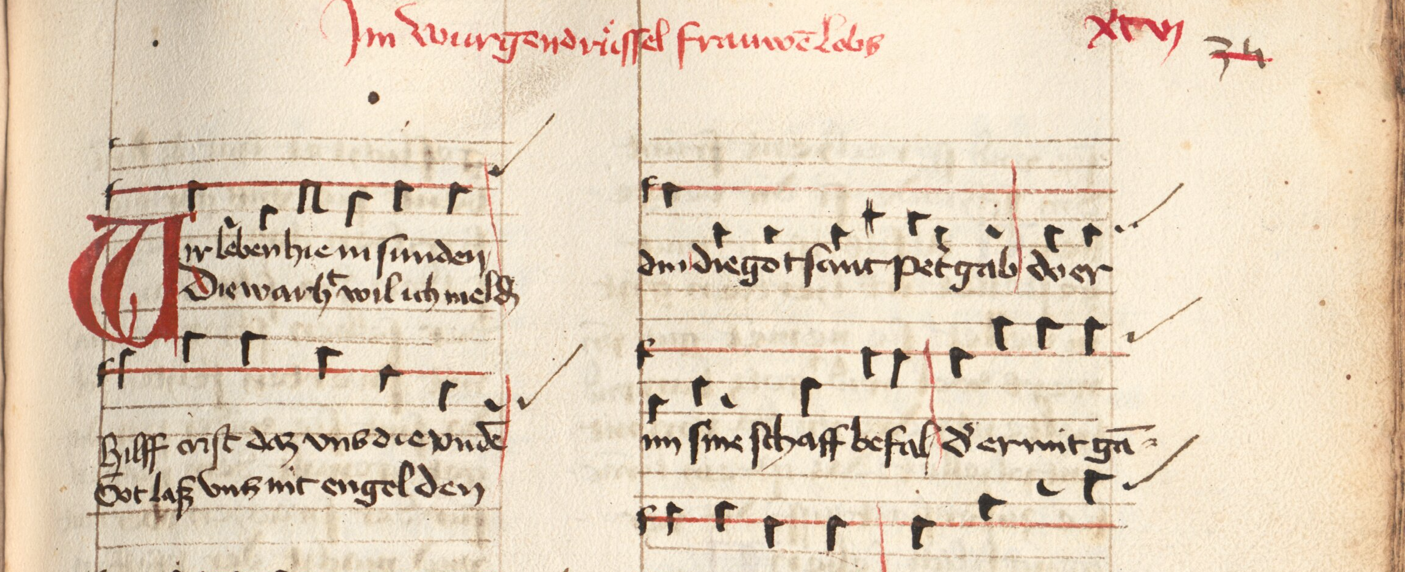

Würgendrüssel und Zugweise. Pilotstudie

Projektleitung: Prof.

Dr. Franziska Wenzel (GUF)

Mitglieder: Prof. Dr. Claudia Lauer (Mainz), Prof. Dr.

Andrea Rapp (Darmstadt)

Projektmitarbeiter: Jan Habermehl, M.A.

Laufzeit: 4/2022 – 3/2023

Förderung: Forschungsfonds FB 10 der GU Frankfurt

Die als Pilotstudie konzipierte

digitale Edition versteht sich als Auftakt und Vorarbeit zu einem größer

angelegten Drittmittelprojekt im RMU-Verbund zwischen Darmstadt, Mainz und Frankfurt.

Im Rahmen der Anschubförderung werden momentan die beiden Frauenlob-Töne

Würgendrüssel und Zugweise der Kolmarer Liederhandschrift erarbeitet, deren handschriftlich

tonaler Zusammenhang sichtbar gemacht werden und über einen Sachkommentar erschlossen

werden soll.

Die als Pilotstudie konzipierte

digitale Edition versteht sich als Auftakt und Vorarbeit zu einem größer

angelegten Drittmittelprojekt im RMU-Verbund zwischen Darmstadt, Mainz und Frankfurt.

Im Rahmen der Anschubförderung werden momentan die beiden Frauenlob-Töne

Würgendrüssel und Zugweise der Kolmarer Liederhandschrift erarbeitet, deren handschriftlich

tonaler Zusammenhang sichtbar gemacht werden und über einen Sachkommentar erschlossen

werden soll.

(BSB Cgm 4997 – ‚Kolmarer

Liederhandschrift', 116r.)

Handhabe und Anweisung in der Kunstliteratur der Frühen Neuzeit

Projektleitung: Prof. Dr. Christina Lechtermann

Leitung der Forschungsgruppe: Prof. Dr. Magdalena Bushart (TU Berlin)

Laufzeit: 07/2021–07/2024

Förderung: DFG

Das Projekt ist Teil der Berliner Forschungsgruppe 3033: "Dimensionen der techne in den

Künsten. Erscheinungsweisen / Ordnungen / Ökonomien / Narrative"

Commentarial Forms of Literature (Kommentarformen in der Literatur)

Projektleitung: Prof.

Dr. Markus Stock (UoT) / Prof. Dr. Christina Lechtermann

Förderung: DAAD PPP

Programm

Laufzeit: bis Ende 2021

The project

investigates connections between commentary and literature in medieval and

early modern cultures. Scholars in Arabic, German, Jewish, and Romance

literatures at the University of Toronto (UoT) and Goethe University

Frankfurt/Main (GU) will be exploring commentarial forms in literature as

well as commentarial forms to stage literature as an ennobled mode of

written communication.

“Commentarial Forms in

Literature" is a sister grant (DAAD, PPP-Programm) to “Practices of

Commentary". For further information please visit our website at: https://globalcommentary.utoronto.ca

Beteiligte Personen

der Goethe-Universität Frankfurt:

Andrea Baldan (Romanistik), Jennifer Gerber (Ältere deutsche Literatur),

Elisabeth Hollender (Judaistik), Christina Lechtermann (Ältere deutsche

Literatur), Christine Ott (Romanistik), Philip Stockbrugger (Romanistik),

(Ms. lat. qu. 5 - Evangelium Lucae cum

glossa ordinaria, fol. 113r der UB der Goethe-Universität Frankfurt am Main.)

VAS – Vor-Augen-Stellen. Bildliche Kommunikation jenseits der Dichotomie von Sprache und Bild

Projektleitung: Prof. Dr. Franziska Wenzel

Beteiligte: Dr. Henrike Eibelshäuser (Berlin), Prof.Dr. Cornelia Herberichs (Fribourg), Jun.-Prof.Dr. Cornelia Herberichs (Mainz), Dr. Verena Linseis (Gießen), Prof.Dr. Cornelia Logemann (München), Prof.Dr. Henrike Manuwald (Göttingen), Dr. Heike Schlie (Krems/ Salzburg), Dr. Pia Selmayr (Zürich), Jun.Prof.Dr. Beatrice Trînca (Berlin), Prof.Dr. Marius Rimmele (Zürich), Dr. Herfried Vögel (München)

Assoziierte: Dr. Britte Dümpelmann (Berlin), Prof.Dr. Manfred Eikelmann (Bochum), Prof.Dr. Claudia Lauer (Mainz), Dr. Nicola Zotz (München)

Förderung: DFG

Laufzeit: 10/2016–10/2021

Ausführliche Projektbeschreibung

Das interdisziplinäre Forschungsnetzwerk will eine Grammatik bildlicher

Kommunikation erarbeiten und das jenseits der Dichotomie von Sprache und Bild.

Es geht uns um ein gemeinsames Instrumentarium für anschauliche Darstellungen,

die sich im Medium der Sprache und im Medium des Bildes finden. Dafür sollen

die Verfahren des Vor-Augen-Stellens systematisch beschrieben und anhand von

exemplarischen Studien der Netzwerkmitglieder veranschaulicht werden. Der

Ansatz selbst ist durch die Tatsache geleitet, dass das Interesse am Bildlichen

und Visuellen seit iconic und pictorial turn beständig gewachsen ist. Nicht nur

interessieren alle Formen der Bilderzeugung; Sprache und Bild als vernetzte

werden mittlerweile als Teil einer visuellen Kultur erforscht, so wie es in der

germanistisch-mediävistischen Forschungstradition, der Beschreibung textueller

Visualisierungsformen, der Text-Bild-Forschung und der Bedeutungsforschung,

seit langem der Fall ist.

Das Netzwerk ist den modernen und mediävistischen

Bildwissenschaften verbunden, setzt aber bei einem Punkt jenseits der

Opposition von Text und Bild an. Sprache und Bild sind trotz ihrer medialen

Differenz historisch weniger trennscharf gewesen. Zentrale sprachliche

Verfahren der Anschaulichkeit wie Hypotyposis, Vergleich und metaphorische Rede

zielen auf Konkretion mit dem Ziel, einen abwesenden Gegenstand so vor Augen zu

stellen, dass er eindrücklich, klar und lebendig erscheint. Dies ist

bildkünstlerischen Darstellungen ganz vergleichbar, gerade auch, weil der

referentielle Bezug hinter die Evidenz des Augenscheinlichen zurücktritt. Für

das Netzwerk gilt daher grundsätzlich, dass jede Form der Evidenzerzeugung auch

Bedeutungsübertragung ist, insofern sich etwas zeigt, das etwas Abwesendes

bezeichnet. Sprachliches und bildkünstlerisches Vor-Augen-Stellen verlebendigt

und zeigt etwas Abwesendes zugleich. Die referentiellen Bezüge werden von der

Evidenz des In-Erscheinung-Getretenen wirksam verborgen. Wir können hier

konkret an zwei rezente Projekt anschließen, an das seit 2013 existierende

Berliner Projekt BildEvidenz und die seit 1998 laufende Münsteraner

Arbeitsstelle für Christliche Bildtheologie, die das religiöse Bild auf seine

historischen und erkenntnistheoretischen Prämissen in der Auseinandersetzung

mit dem Verhältnis von Wort und Bild untersucht.

Neben den Verfahren des Vor-Augen-Stellens geht es uns um die interaktiven Dimensionen der Bedeutungskonstitution, um die Verweiszusammenhänge zwischen konventionellem Wissen, innermedial umgesetztem Wissen und Vor-Augen-Stehendem, um die Wechselwirkungen zwischen seiner Bedeutung im medialen Kontext und um die Wirkungsweisen im jeweiligen Gebrauchszusammenhang der Medien.

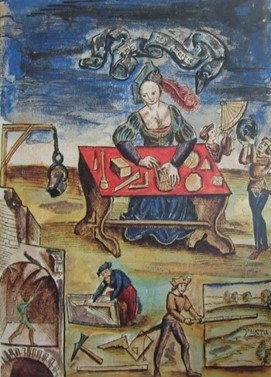

Geometria Deutsch. Druckwerke der praktischen Geometrie bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts

Projektleitung: Prof. Dr. Christina Lechtermann

Laufzeit: 02/2018–08/2021

Förderung: DFG

Projektmitarbeiter: Jan Habermehl, M.A.

Frühneuzeitliche Druckwerke der praktischen Geometrie inszenieren sich in

einem Netz verschiedener Praktiken und reflektieren sich als

Text-Bild-Verbünde, die erst im Zusammenspiel mit anderen Objekten (z.B. Lineal

und Zirkel, Messrute und Jakobstab) Bedeutung konstituieren. Immer wieder

setzen sie auf eine Lektüre, die Text, Diagramm, geometrisches Instrument und

praktische Übung miteinander vermittelt, bzw. sie behaupten die Notwendigkeit

einer solchen Rezeptionsweise als Voraussetzung des Verstehens.

Von der Kunstwissenschaft oder der Wissens- und Mediengeschichte sind diese

Texte zwar gelegentlich als Quellen genutzt worden, doch die Druckwerke selbst,

ihre Faktur, ihre Vertextungsmuster oder ihre genuine Rhetorizität gerieten

bisher kaum in den Blick. Wo dies punktuell dennoch geschah, wurde dabei die

von den Texten behauptete didaktische Intention a priori als primäres Ziel der

Text- und Buchgestaltung gesetzt.

Eine nähere Analyse jedoch zeigt eine heterogene Befundlage: Die von den

Druckwerken behauptete Praktikabilität wird von den Lehrschriften in sehr

unterschiedlichem Maße eingelöst, Überexplizierung und unverständliche

Verkürzung im geometrischen "Zitat", darstellerische Ökonomie und

scheinbar überflüssiger Zusatz etwa stehen immer wieder nebeneinander. Der

Kanon vorgestellter Verfahren und die Formen ihrer Präsentation adressieren

zwar eine handwerkliche Praxis, aber ebenso folgen sie einer textuellen

Traditionsbildung. Einige der Schriften scheinen dabei besonders auf

Bedürfnisse der höfischen Repräsentation zu antworten, andere weisen in das

Umfeld städtischer, humanistischer Kommunikationssituationen, wieder andere

scheinen eine Offizin und ihre Möglichkeiten besonders zu empfehlen oder

attribuieren bestimmte Wissensbestände einem Verfasser oder Widmungsempfänger.

Kurz gesagt: Es ist zu vermuten, dass die jeweilige Faktur der Schriften,

ihre multiple Adressierung, die verschiedenen Arten an Traditionen anzuknüpfen

und eigene auszubilden sowie ihre unterschiedlichen Bemühungen Wissen und Können

zu transkribieren auf eine Polyfunktionalität dieser Druckwerke verweisen, die

mit Stichworten wie "Lehrschrift", "Fachliteratur" o.Ä. zu

einem guten Teil ausgeblendet wird. Besonders solche Momente, die auf eine

spezifische und ostentativ inszenierte Ästhetik fachthematischer Druckschriften

verweisen, sind damit nivelliert. Für das Projekt leitend wird die

Arbeitshypothese sein, dass sich für die deutschen Geometrieschriften eine

handlungsanweisende didaktische Funktion und eine für vielfältige Kommunikationsinteressen

anschlussfähige "geometrische" Literarizität und Ästhetik immer neu

verschränken.

- Aktuelles und Presse

- Pressemitteilungen

- Öffentliche Veranstaltungen

- Uni-Publikationen

- Aktuelles Jahrbuch

- UniReport

- Forschung Frankfurt

- Aktuelle Stellenangebote

- Frankfurter Kinder-Uni

- Internationales

- Outgoings

- Erasmus / LLP

- Goethe Welcome Centre (GWC)

- Refugees / Geflüchtete

- Erasmus +

- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen

- Goethe Research Academy for Early Career Researchers

- Forschung

- Research Support

- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur

- Profilbereich Molecular & Translational Medicine

- Profilbereich Structure & Dynamics of Life

- Profilbereich Space, Time & Matter

- Profilbereich Sustainability & Biodiversity

- Profilbereich Orders & Transformations

- Profilbereich Universality & Diversity